La pente glissante vers la république bananière

BRASILIA – Au beau milieu de la crise phénoménale de l’impeachment au Brésil survient un moment où tout se résume à un détail minuscule, ridicule : que va-t-on faire de tous les portraits de Dilma Rousseff, la présidente suspendue de ses fonctions?

On ne peut pourtant pas dire que ce qui est en train de se passer en ce moment au Brésil soit ridicule ou minuscule. L’enjeu, c’est le pouvoir dans le plus vaste pays d’Amérique latine, dans l’une des plus puissantes économies du monde, là où l’on trouve la plus grande forêt pluviale de la planète et une grande partie des matières premières grâce auxquelles fonctionne l’industrie mondiale. Ah, et aussi chez l’hôte des jeux Olympiques de Rio dans moins de trois mois. Certains vont plus loin, et n’hésitent pas à affirmer que c’est l’avenir de la démocratie dans tout le sous-continent latino-américain qui se joue ici.

Le portrait officiel de Dilma Roussef (AFP / Presidencia / Roberto Stuckert Filho)

Le portrait officiel de Dilma Roussef (AFP / Presidencia / Roberto Stuckert Filho)Mais à peine deux heures après le départ du palais présidentiel de Rousseff, suspendue pour six mois, la question cruciale à laquelle doit faire face son vice-président et Némésis politique Michel Temer consiste à savoir s’il faut laisser ses portraits officiels accrochés dans les bureaux du gouvernement ou bien les mettre au placard. Et les nouveaux maîtres du pays, qui ont si efficacement et brutalement chassé Rousseff du pouvoir à la mi-parcours de son second mandat, ne semblent soudain plus savoir que faire.

D’abord, les portraits commencent à disparaître des murs. Un collègue de l’AFP assiste même à une scène de changement de régime digne d’un film comique, au cours de laquelle un factotum croule sous un immense portrait de Rousseff souriante en écharpe présidentielle qu’il essaye de décrocher. Puis Temer, comme s’il n’avait pas déjà assez d’autres préoccupations comme l’économie vacillante et la formation d’un nouveau gouvernement, intervient et ordonne que les portraits soient remis en place.

Après tout, il n’est qu’un président intérimaire. C’est au Sénat de juger Rousseff et éventuellement de la destituer de façon définitive, ce qui peut encore prendre des mois. Si par hasard elle revient – ce qui semble quand même assez improbable – elle poursuivra son mandat jusqu’en 2018.

Pour sentir l’ambiance au palais, je commence par rendre visite au service de presse, au premier étage. Conçu dans les années 1950 par Oscar Niemeyer, le palais présidentiel est un bâtiment remarquable, tout en angles aigus, en courbes voluptueuses, en verre et en marbre. Quand j’arrive là-haut, une charmante attachée de presse m’assure de sa voix suave que les portraits n’ont jamais été en danger. Alors je descends jusque dans les entrailles du bâtiment administratif, où les fonctionnaires travaillent dans un dédale de bureaux minuscules.

Ici, l’atmosphère est beaucoup plus nerveuse: le pays que servent ces employés fait face à un avenir complètement inconnu, à l’instar des photos officielles de la présidente au chômage.

Michel Temer prend ses fonctions de président par intérim

(AFP / Brazilian Vice Presidency / Marcos Correa)

Michel Temer prend ses fonctions de président par intérim

(AFP / Brazilian Vice Presidency / Marcos Correa)« On nous a dit que quelqu’un allait passer pour les récupérer et les entreposer en lieu sûr, jusqu’à ce qu’on sache si elle revient ou non », me raconte une fonctionnaire, en me confiant d’une voix étouffée qu’elle est d’accord avec ceux qui affirment que Rousseff a été victime d’un coup d’Etat.

« Si ça ne tenait qu’à moi, les portraits resteraient là où ils sont jusqu’en 2018, quand elle terminera son mandat », me raconte une autre employée. « N’écrivez pas nos noms, ou ils nous enverront à la guillotine », ajoute-t-elle en riant.

Manifestation contre le président par intérim Michel Temer à Rio, le 13 mai 2016 (AFP / Yasuyoshi Chiba)

Manifestation contre le président par intérim Michel Temer à Rio, le 13 mai 2016 (AFP / Yasuyoshi Chiba)Pour moi, cette affaire des portraits symbolise la rapidité hallucinante avec laquelle le géant économique et politique qu’est le Brésil s’est enfoncé dans cette tragicomédie digne d’une république bananière. J’y trouve pas mal de points communs avec les pays de l’ex-Union soviétique dans lesquels j’ai travaillé de nombreuses années.

Par exemple, toute cette histoire me rappelle les élections aux résultats prodigieusement prévisibles organisées au Kazakhstan. Au fil des décennies, le score du « père de la nation » Noursoultan Nazarbaïev ne cesse de grimper pour se rapprocher des 100 pourcent. Pas étonnant qu’il ait pu se faire construire une tour en son honneur dans la capitale Astana, avec au sommet une empreinte de sa main droite moulée dans une plaque d’or massif.

Le Bayterek d'Astana, au Kazakhstan, tour haute de 97 mètres dont le sommet comporte une empreinte de la main du président Noursoultan Nazarbaïev moulée dans de l'or massif

(AFP / Stanislav Filippov)

Le Bayterek d'Astana, au Kazakhstan, tour haute de 97 mètres dont le sommet comporte une empreinte de la main du président Noursoultan Nazarbaïev moulée dans de l'or massif

(AFP / Stanislav Filippov)Cela me rappelle aussi l’Ukraine, qui malgré le courage des opposants pro-démocratie reste un pays miné par la corruption des autorités, l’incompétence et la mainmise de l’oligarchie. « Une république bananière, sans les bananes », comme le décrit le journal de langue anglaise pro-Kremlin Russia Today. Sans parler bien sûr de la Russie de Vladimir Poutine et de son cocktail d’élections trafiquées, de capitalisme sauvage et de culte de la personnalité.

Je pensais qu’il y avait plus d’espoir au Brésil. Mais ça, c’était avant d’assister à cette séance du Sénat qui va durer toute la nuit, et qui est sur le point de précipiter le Brésil dans la tourmente.

La Cathédrale de Brasilia, en juin 2014 (AFP / Odd Andersen)

La Cathédrale de Brasilia, en juin 2014 (AFP / Odd Andersen)Mais tout d’abord, il me faut parler de la capitale, Brasilia, qui est déjà en soi un endroit très étrange. Surgie du néant à la fin des années 1950, au milieu d’une région infertile, elle devait être la cité brésilienne du futur. De fait, et de façon assez admirable, les bâtiments de Niemeyer – comme par exemple le musée et la cathédrale aux allures de vaisseaux spatiaux – ont encore l’air futuristes plus d’un demi-siècle après leur construction.

Hélas, le reste de la ville ne s’est pas montré à la hauteur de ces ambitions et Brasilia est un endroit déprimant, désordonné et sans caractère, où il est même difficile de s’acheter un café. Cette ville ressemble moins à une cité du futur qu’à un mystérieux et inutile objet du passé.

Le Congrès, qui consiste en deux tours maigrelettes et en deux bols (un à l’envers, un à l’endroit), est l’un de ces endroits déconcertants de la capitale. Mais rien n’est plus fou que ce qui se déroule à l’intérieur.

Le Congrès à Brasilia, en septembre 2013 (AFP / Vanderlei Almeida)

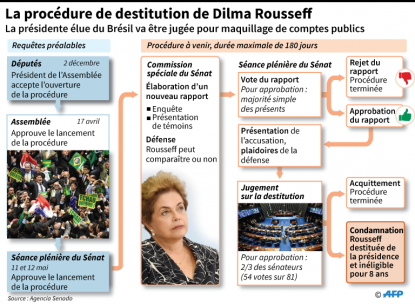

Le Congrès à Brasilia, en septembre 2013 (AFP / Vanderlei Almeida)Cette nuit-là, je regarde les sénateurs qui se dirigent d’arrache-pied vers un vote suspendant Rousseff de ses fonctions dans l’attente d’un procès, sous l’accusation d’avoir contracté des prêts non autorisés pour boucher des trous dans le budget de l’Etat. La présidente ne nie pas les faits. Mais elle soutient qu’il s’agit d’un simple tour de passe-passe comptable, une pratique courante, en tout cas pas un crime passible de destitution.

En apparence, la séance à la chambre haute se déroule dans les règles. Le décorum est respecté. Les références à l’histoire du Brésil ornent les murs, le drapeau national avec sa devise un peu curieuse « Ordre et progrès » se dresse derrière toutes les places d’honneur. Pour les journalistes et les spectateurs, veste et cravate sont obligatoires. Les tongs que je porte quasiment en permanence au Brésil n’ont pas leur place ici.

Bagarre à la Chambre des députés pendant le débat sur la suspension de Roussef, le 17 avril 2016 (AFP / Evaristo Sa)

Bagarre à la Chambre des députés pendant le débat sur la suspension de Roussef, le 17 avril 2016 (AFP / Evaristo Sa)Rien à voir avec la chambre basse du Congrès. Quelques semaines plus tôt, des députés se battaient comme des chiffonniers, chantaient, agitaient des drapeaux, hurlaient et prenaient des selfies avec leurs femmes pendant des discours déchaînés contre Rousseff. Au Sénat, c’est plus civilisé.

Mais sous cette surface feutrée se cache un autre scandale : environ soixante pourcent de ces sénateurs si bien habillés, aux chevelures impeccablement peignées, sont ou ont été en délicatesse avec la justice, certains pour avoir accepté d’énormes pots de vin ou pour détournements de fonds.

Le Sénat brésilien pendant le débat sur l'impeachment, le 11 mai 2016 (AFP / Evaristo Sa)

Le Sénat brésilien pendant le débat sur l'impeachment, le 11 mai 2016 (AFP / Evaristo Sa)Au cours de la séance, les moments bizarres ne manquent pas. Si l’on en croit les médias brésiliens, Michel Temer, qui s’apprête à prendre les commandes du pays, tombe endormi pendant les débats et ne se réveille en sursaut qu’à cause des pétards que les militants anti-Rousseff font claquer pour célébrer leur victoire.

Puis il y a le président du Sénat, Renan Calheiros, un homme qui présente très bien mais qui traîne son lot de casseroles judiciaires. Au cours de cette nuit de folie, il donne une interview à la télévision. Tout à coup, un objet relativement grand et de couleur blanche tombe de sa bouche. Il continue à parler comme de si rien était. Un chewing-gum ? Une dent ? La vidéo devient virale, mais on ignore toujours la vérité.

La vérité quant à l’impeachment de Rousseff n’est pas beaucoup plus claire. Même si les manipulations comptables qu’on lui reproche sont illégales, ce n’est probablement pas la véritable raison pour laquelle elle se fait éjecter de son fauteuil présidentiel.

Pendant une manifestation pour la destitution de Rousseff à Rio de Janeiro, le 17 avril 2016 (AFP / Tasso Marcelo)

Pendant une manifestation pour la destitution de Rousseff à Rio de Janeiro, le 17 avril 2016 (AFP / Tasso Marcelo)Pour beaucoup, la présidente est destituée pour des raisons purement politiques, pas judiciaires. Elle est chassée pour incompétence, parce qu’elle n’a pas su enrayer le déclin de l’économie et parce qu’elle ne savait pas comment négocier avec le Congrès. Pour la majorité des Brésiliens, ce sont des raisons largement suffisantes. Mais dans une véritable démocratie, peut-on vraiment destituer un président simplement parce qu’on ne l’aime pas ?

Une fois le vote terminé, je me rends sur la place devant le Congrès dans l’espoir d’y recueillir les réactions des citoyens ordinaires. Mais l’endroit, bordé des bâtiments des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, est complètement désert, bouclé par la police, comme si toute forme de vie avait été éjectée de la politique brésilienne elle-même. Bientôt, le soleil de l’inhospitalière Brasilia tape si fort que le bitume de la place commence à scintiller, ce qui accentue la sensation de vide. Je m’assieds sous un abribus, non pour attendre le bus – le service est interrompu – mais pour me mettre à l’ombre.

Passe un groupe de policiers. Ils se disputent bruyamment. Je tends l’oreille.

Rousseff, peu avant de quitter le palais présidentiel le 13 mai 2016 (AFP / Vanderlei Almeida)

Rousseff, peu avant de quitter le palais présidentiel le 13 mai 2016 (AFP / Vanderlei Almeida)« Dis-moi une seule chose qu’elle ait faite ! Allez, dis-moi ! » lance l’un.

« Elle a fait des magouilles comptables », répond son collègue.

« Mais quelles magouilles ? Peux-tu seulement m’expliquer ? » rétorque le premier.

Je suis étrangement soulagé de constater que je ne suis pas la seule personne que cette crise rend perplexe.

Ce matin-là, Dilma Rousseff quitte son palais. Officiellement pour entamer ses six mois de suspension, mais plus probablement aussi pour ne jamais revenir. A l’instar de Michel Temer et du casse-tête des portraits officiels auquel il va devoir faire face quelques instants plus tard, la présidente déchue est confrontée à un dilemme symbolique : par quelle porte sortir ?

La porte de derrière ? Discret et sans drame, mais un peu furtif. L’entrée principale, qui fait face à une longue allée ? De quoi exacerber au maximum le côté théâtral du départ, mais aussi trop « définitif ». Finalement elle opte pour une porte de devant normale, comme si elle partait faire une promenade.

Son personnel et ses partisans pleurent pendant qu’elle marche lentement en direction du cortège motorisé. Rousseff, qui a subi la torture pendant la dictature militaire au Brésil, ne verse pas une larme. Mais elle semble réticente à s’engouffrer dans la voiture noire qui l’attend.

Juste avant de monter, elle se retourne, envoie un baiser de la main en direction de la foule. Son dernier geste.

Dilma Roussef quitte le palais présidentiel, le 13 mai 2016 (AFP / Andressa Anholete)

Dilma Roussef quitte le palais présidentiel, le 13 mai 2016 (AFP / Andressa Anholete)Maintenant, c’est l’heure de Temer. Après une nuit sans dormir et sans rien avaler, il est temps pour moi d’aller faire une pause à la cafétéria du palais. Les repas qu’on y sert sont sans prétention, mais c’est tout de même un rare oasis dans le désert culinaire du centre de la capitale, et les prix sont fortement subventionnés. Une blague a d’ailleurs déjà commencé à courir : Temer, un centriste libéral, va bientôt se débarrasser de cette cantine non-rentable, relique du règne gauchiste de Rousseff.

Cette nuit-là, le Brésil a poussé son impopulaire présidente à l’écart du pouvoir. Mais, chose étrange, les Brésiliens se réveillent avec à leur tête un homme qu’ils détestent tout autant. Selon les sondages, à peine deux pourcent des électeurs voteraient pour Temer s’ils en avaient l’occasion. L’homme ne doit son poste de vice-président qu’au fait que son parti de centre-droit est membre de la coalition menée par le Parti des travailleurs de Rousseff. Et voilà cet obscur politicien de 75 ans propulsé au firmament du pouvoir sans que la moindre élection ait eu lieu.

Une partisane de Dilma Roussef au palais présidentiel de Brasilia, le 12 mai 2016 (AFP / Andressa Anholete)

Une partisane de Dilma Roussef au palais présidentiel de Brasilia, le 12 mai 2016 (AFP / Andressa Anholete)Son premier acte en tant que président par intérim, c’est d’annoncer un changement de cap radical par rapport à la politique de gauche qui avait valu à Rousseff d’être élue en 2014 avec cinquante-quatre millions de voix. Et pour prouver sa détermination, il nomme un gouvernement exclusivement composé d’hommes blancs.

On se croirait revenu cinquante ans en arrière. Dans un pays qui vient d’avoir une femme à sa tête et dont plus de la moitié de la population est non-blanche, c’est un tollé. Pour essayer de se rattrapper, Michel Temer promet de faire aussi entrer au gouvernement, plus tard, « des membres du monde féminin ». Cette formulation ne fait qu’aggraver son cas.

Le président brésilien par intérim, Michel Temer (AFP / Evaristo Sa)

Le président brésilien par intérim, Michel Temer (AFP / Evaristo Sa)Couvrir l’arrivée au pouvoir de Temer et de ses ministres tout aussi âgés, blancs et riches que lui me donne l’impression d’avoir été transporté dans une réalité parallèle. Et il y a une question qui me turlupine quand j’observe le large front, les joues creuses et le sourire mince du président par intérim: à qui ressemble-t-il ?

Un opposant a un jour comparé Temer à « un majordome dans un film d’épouvante ». Mais un autre sosie cinématographique est évoqué à foison ces derniers temps sur les réseaux sociaux au Brésil : le comte Dracula (surtout la version incarnée par Bela Lugosi en 1931). Quoiqu’il en soit, tous ceux qui connaissent cet étonnant pays et ses habitants gais et chaleureux souhaitent que cette histoire d’impeachment ne se termine pas en vrai film d’horreur.

Peut-être Temer tiendra-t-il ses promesses, peut-être qu’il deviendra l’architecte du « salut national » du Brésil qu’il aspire à être. Ou peut-être que Rousseff survivra politiquement à son procès devant le Sénat et reviendra au pouvoir. Un happy end est encore possible.

Mais d’après ce que je vois, peu de Brésiliens se risquent à prédire l’avenir de leur pays. Il n’y a rien de plus glissant que la route vers la république bananière.

(Cet article a été traduit par Roland de Courson à Paris).

Au carnaval de Rio, en mars 2014 (AFP / Yasuyoshi Chiba)

Au carnaval de Rio, en mars 2014 (AFP / Yasuyoshi Chiba)