Derniers jours à Alep

En septembre le Making-Of présentait un billet, Couvrir Alep la peur au ventre et le ventre vide, dans lequel le correspondant de l'AFP à Alep, Karam al-Masri, racontait à quoi peut ressembler la vie dans cette ville assiégée, et Rana Moussaoui, adjointe du chef du bureau de Beyrouth, expliquait comment elle communiquait avec lui chaque jour.

Cette fois, ils racontent tous deux les derniers jours éprouvants de Karam à Alep, dans le dernier volet de ses années de reportage depuis sa ville dévastée.

Derniers jours à Alep

Par Karam al-Masri

Alep -- Parfois, je veux fermer les yeux et imaginer que tout ce qui est arrivé était un mauvais rêve. Je veux me réveiller et me retrouver à Alep six ans plus tôt

Normalement, les photographes et les reporters de guerre vont couvrir un conflit puis reviennent dans leur pays, une fois leur mission accomplie.

Pas moi. J'ai vécu un enfer et aujourd'hui je ne connais pas de répit, je vis le moment présent, je vais vers l’inconnu.

Je ne supporte plus de voir les photos et les vidéos que j'ai prises pour l’AFP à Alep; cela me fend le cœur, cela me rappelle les beaux et les mauvais souvenirs.

2013. (AFP / Karam Al-masri)

2013. (AFP / Karam Al-masri) 2016.

(AFP / Karam Al-masri)

2016.

(AFP / Karam Al-masri)

Dans ma tête, les cinq dernières années défilent en un éclair: une révolution, une rébellion, une guerre, et toute ma vie chamboulée.

Je dors à peine. Les cauchemars et les beaux rêves se succèdent: je rêve d'Alep d'avant-guerre, puis surgissent des images de bombardements et de sang.

La nuit, à Istanbul, où je me trouve actuellement, je suis prisonnier de ces pensées. Je n'arrive pas à oublier. Chaque goutte de sang s’incruste dans ma mémoire.

Je n’arrive pas à imaginer que je ne reviendrai plus en Syrie. J’ai tout laissé là-bas, ma maison, mon quartier, mes albums de photos. Je n’ai pas pu prendre un seul souvenir. Et, surtout, je n’ai pas pu dire au revoir à ma mère, sur sa tombe. Je ressens une nostalgie indescriptible.

J’ai envie de revoir les visages fatigués de mes voisins à Alep. Je me rappelle Abou Omar, collectionneur de voitures anciennes à Alep et sujet de mon premier reportage vidéo pour l’AFP en février 2016 (prix Varennes). Il refusait de quitter la maison où il avait grandi et vécu. Moi non plus, je ne voulais pas partir.

A Alep, prendre des images et couvrir la souffrance des habitants m'ont aidé à survivre. Maintenant, c'est comme si ma vie n'avait plus de sens.

Province d’Alep, Gaziantep, Istanbul. Plus je m’éloigne de la ville d'Alep, plus ma tristesse est profonde. J’ai peur de ne pas pouvoir la supporter, de me sentir étranger à jamais.

(AFP / Karam al-Masri)

(AFP / Karam al-Masri)La dernière semaine à Alep, j'étais épuisé. Je ne cessais de me déplacer d'un endroit à un autre. Malgré les bombardements, j'aurais préféré rester sous un seul toit.

Parfois je n'avais pas de matelas sur lequel dormir, parfois pas de couverture. Je dormais dans le froid. Je ne mangeais qu’une poignée de dattes de mauvaise qualité. Je commençais à rêver de ces bus verts, qui évacuaient des habitants, pour quitter cet enfer.

La dernière semaine à Alep, c'est la pire période que j'ai vécue depuis le début de la guerre. C'était pire que lorsque j'étais détenu, en 2013, dans une prison du groupe Etat islamique (EI).

J'étais dominé par la peur, je n'osais plus descendre dans la rue pour prendre des photos. Il y avait des massacres. J'étais hanté par une idée : que j'allais mourir dans ma maison, dans la rue.

Mes craintes se sont avérées fondées quand ma maison a été bombardée. L’armée s’approchait, j’entendais qu’il y avait des exécutions sommaires. Je me suis enfui, non sans avoir filmé une dernière vidéo du bombardement sur mon quartier auquel j’étais attaché. J’ai tout laissé, je m’en veux terriblement.

Je me suis réfugié dans un autre quartier mais les bombardements m'ont poursuivi. J’avais juste pris mon appareil photo, mon caméscope Sony, mon laptop, mon passeport et mon argent.

Mais tout ça, je l’ai perdu les derniers jours à Alep. C’était le coup de grâce.

Avril 2016. (AFP / Karam Al-masri)

Avril 2016. (AFP / Karam Al-masri)Le plus grand choc, c’était la perte de mon appareil photo. Un 5D Mark III que j’avais acheté. C’était ma compagne, ma petite amie. Quand je descendais dans la rue, elle m’accompagnait partout.

J’étais allé envoyer des vidéos pour l’AFP, laissant mes affaires chez un ami. Il a fallu un incident stupide, du mazout qui s’est échappé de la "soubia" (réchaud artisanal) pour que le feu dévore toute la maison, y compris mes affaires.

Je ne m’imaginais pas que dans ce petit quart d’heure, j’allais la perdre.

J'étais désespéré, je ne voulais plus vivre. La dernière chose à laquelle je m’accrochais, je l’ai perdue. je ne m’attendais pas à perdre ce que j’aimais le plus au monde, en un éclair.

Les restes d'un outil précieux. (AFP / Karam al-Masri)

Les restes d'un outil précieux. (AFP / Karam al-Masri)Qu’avais-je fait pour mériter ça ? Pourquoi la malchance me poursuivait-elle ? Cette question m’a hanté. Je n’ai pas arrêté de subir perte après perte.

J’ai commencé à avoir des idées folles, je souhaitais qu’une roquette s’abatte sur moi, et que je meure.

Avec le soutien des journalistes de l’AFP à Beyrouth, puis de Nicosie et Paris, je me suis ensuite senti mieux petit à petit et, lentement, la déprime a disparue. Je commençais à parler de l’avenir. Je voulais vivre.

Je veux comparer ma sortie d’Alep au jour où j’ai été touché à la jambe par une balle d’un tireur embusqué en 2014.

Les dix premières secondes, je n’ai rien senti, j’ai continué à marcher sur ma jambe touchée car je fuyais le tireur embusqué et je me suis réfugié dans un immeuble .

Apres, l’hémorragie a commencé, la douleur aussi. C’est la même chose avec Alep. Quand je suis sorti, j’étais comme drogué, je n’ai rien ressenti. Mais le lendemain, j’étais frappé par la douleur de l’exil.

Comment vivrai-je sans Alep ?

Tout est parti, ma vie d’avant ne reviendra pas. J’ai le sentiment que seul mon corps a quitté Alep. Mon âme, elle, est restée là-bas.

L’horreur à distance

Par Rana Moussaoui

Beyrouth -- Que dire à un collègue journaliste assiégé dans une ville, tenaillé par la faim, tantôt risquant la mort, tantôt souhaitant la mort ?

Rien sauf une litanie d’encouragements, d’éloges pour son travail, le tout couronné d’un sentiment incommensurable d’impuissance.

“Courage”, “reste fort”, “on a besoin de toi”, “résiste”, “ne lâche pas”: combien de fois mes collègues au bureau de Beyrouth et moi-même avons répété à Karam ces mots dans nos échanges quotidiens.

Ce qui force l’admiration chez lui, ce n’est pas juste qu’il a survécu à la faim, au froid, aux bombardements. Mais qu’il a été en mesure de nous envoyer des éléments de reportage et des témoignages, des photos et des vidéos alors qu’on lui martelait qu’on voulait juste qu’il reste sain et sauf, qu’il prenne soin de lui et qu’il sorte de cet enfer.

Mai, 2015. (AFP / Karam Al-masri)

Mai, 2015. (AFP / Karam Al-masri)En un an, on a découvert un jeune homme qui a le journalisme dans le sang, sans avoir été formé dans le passé à cette profession.

Il prenait des photos puis revenait et confiait sa hantise d’être blessé ou tué dans la rue sans que personne ne lui vienne en aide.

Que faire pour lui ? Toutes les options se révélaient irréalistes. Impuissance. L’horreur à distance. Sa voix semblait tellement proche et calme qu’on avait du mal à imaginer son calvaire.

A Homs, troisième ville de Syrie ou la rébellion a également été chassée en 2014, et ou j’ai été en mission une semaine après, j’ai vu la déchéance humaine incarnée dans un vieux couple resté chez eux jusqu’au bout, malgré la faim. Mais les échanges avec Karam, malgré la distance, m’ont plongée dans les profondeurs du désespoir humain.

Karam ne cessait de répéter que sa situation n’était rien comparée à celle des mères qui n’avaient pas de quoi donner à manger à leurs bébés.

Juin, 2016. (AFP / Karam Al-masri)

Juin, 2016. (AFP / Karam Al-masri)Nous, nous voyions la souffrance de la population à travers le prisme de Karam.

Le bureau devenait tourmente, nos proches commençaient à s’inquiéter pour lui. Nos mères surtout demandaient de ses nouvelles, priaient pour lui.

A mesure que l’armée s’approchait de son quartier, on a décidé de ne plus mettre son nom sur les textes, les photos, les vidéos. Il est devenu fou furieux. “Je VEUX mettre mon nom, c’est MA responsabilité”, a-t-il martelé. On a remis son nom. Particulièrement sur ce reportage dans lequel il a décrit des cadavres jonchant le sol, une fillette aux membres arrachés par un obus qui s’est abattu à quelques mètres de lui. Des destructions inimaginables.

Juillet, 2015. (AFP / Karam Al-masri)

Juillet, 2015. (AFP / Karam Al-masri)Sa fierté à signer ses reportages, photos et vidéos, on l’a bien comprise, en cette soirée funeste où il a perdu sa caméra dans un incendie. On a compris que c’était presque sa seule raison de vivre… presque.

Cette nuit-là, j’ai failli vomir sous le coup de l’émotion. Il m’envoyait des messages avec des emojis en larmes. Je croyais faire un cauchemar, moi aussi.

C’en était trop. Apres avoir perdu ses parents, connu les geôles du régimeet de l’EI, connu la faim… Puis ça.

Mais il fallait le rattraper alors qu’il s’enfonçait dans un trou noir. Plus de deux heures à lui parler, à lui faire comprendre que ce qu’il a perdu n’est que matériel. Qu’il peut se relever. Qu’on lui donnera un nouvel appareil photo.

Les collègues à Beyrouth, à Nicosie, et jusqu’au PDG de l’AFP qui l’a appelé, tout le monde s’y est mis. Il fallait absolument survivre. Et il a survécu. On en est fier.

Derniers jours à Alep. (AFP / Karam al-Masri)

Derniers jours à Alep. (AFP / Karam al-Masri)Voici quelques échanges avec lui sur WhatsApp, depuis sa fuite de sa maison, jusqu’à son évacuation.

(Internet a été disponible jusqu’à la dernière minute, mais de manière extrêmement aléatoire, grâce au réseau turc en zone rebelle)

Lundi 12 décembre

(Un audio, sa voix est haletante)

Ma maison a été bombardée. Je vais la quitter maintenant, je ne sais pas si je vais sortir vivant. Priez pour moi.

————

J’avais oublié mon passeport. Je suis revenu le chercher; c’est un miracle, j’ai vu l’armée de loin.

Je suis dans la rue, j’ai très sommeil; il y a beaucoup, beaucoup de familles comme moi.

(photo d’un vieil homme)

Ce pauvre homme, il est déboussolé, ses proches l’ont abandonné et se sont enfuis. Il est très malade, il a faim et froid.

Je lui ai trouvé une couverture et je l’ai enveloppé . Mais je ne peux rien faire pour lui, je n’ai pas de quoi manger.

(AFP / Karam al-Masri)

(AFP / Karam al-Masri)______

Il y a des cadavres dans les rues. Je viens de voir cinq corps, les chats viennent dévorer leurs membres. C’est horrible.

Mardi 13 décembre

J’entends qu’il y a un accord pour l’évacuation. Est-ce vrai ?

Les gens sont contents du fait qu’ils vont sortir et fuir la mort.

———-

Plus jamais je ne reviendrai à Alep. Le quartier, la maison, je ne les reverrai que dans mes rêves. Tout va disparaître. Les albums de photos de ma famille, mes jouets quand j’étais petit, mes diplômes. je ne reverrai plus jamais Alep.

Où vais-je partir ?

Mercredi 14 décembre

(La nuit, tout le monde attend les bus)

Je pleure, tout le monde pleure autour de moi. Les gens brûlent leurs voitures, leur motos, les rebelles brûlent leurs armes.

Quitter Alep. (AFP / Karam Al-masri)

Quitter Alep. (AFP / Karam Al-masri)_____

J’ai entendu que tout a été reporté….

Mon estomac est collé à mon dos tellement j’ai faim.

J’ai vu dans un hôpital à Zabdiyé des blessés qui dorment sur le sol.

Il y a des cadavres devant l’hôpital; personne ne vient les enterrer.

———

J’ai vu une femme portant son nourrisson et une boîte de lait en poudre. Elle a trébuché et le contenu de la boîte s’est déversé dans la boue. Elle a commencé à ramasser ce qui est tombé. C’était poignant.

—————-

Je suis bloqué à Zabdiye; je n’arrive pas a sortir.

je vois le tank, il tire dans notre direction.

Mon Dieu, ça bombarde très fort.

il y a des blessés autour de moi.

Mon Dieu ils avancent vers nous et nous ne pouvons pas sortir tellement ça tape fort.

————————-

J’ai pu m’enfuir. Un obus est tombé près de moi. Dieu m’a protégé.

(photo de sa main tachée de sang)

(AFP / Karam al-Masri)

(AFP / Karam al-Masri)—————

Je suis à Saif al-Dawla, à nouveau déplacé, à nouveau dans la rue.

J’ai pu filmer en fuyant (photo de lui envoyant une vidéo dans un garage abandonné).

(Photo courtesy of Karam al-Masri)

(Photo courtesy of Karam al-Masri)J’ai très faim. je vais mourir de faim. mon estomac ne supporte même plus les dates.

Il n’y a pas de pain, j’ai cherché partout, il n’y en a pas.

(Sur les conseils de la médecin de l’AFP, on lui demande de boire beaucoup d’eau)

Je bois mais l’eau de puits est polluée. Je vais essayer de la bouillir.

Il y a beaucoup de bombardements, l’avion ne quitte pas le ciel.

(Je lui envoie le lien du prix Varennes, il envoie un merci avec un emoji souriant)

(En soirée)

Je suis dans la rue, j’ai froid, j’ai faim. je cherche un endroit abandonné ou dormir.

Jeudi 15 décembre

Rana, y a du nouveau ?

Je n’ai plus de batterie.

——————-

J’ai failli mourir aujourd’hui. Le sniper a tiré près de moi. Je suis resté bloqué une heure dans un immeuble à Ammiriyé.

(photo d’un homme au visage ensanglanté dans une ambulance)

(AFP / Karam Al-masri)

(AFP / Karam Al-masri)J’ai filme la scène, comment les gens fuyaient.

————————

(Plusieurs heure passent; Karam injoignable)

Karam: Mon appareil photo et toutes mes affaires ont été détruites dans un incendie.

Rana: Non! Comment? Mon Dieu. Que s'est-il passé?

Karam: Je les ai laissé chez un ami.

Karam: Mon appareil photo et toutes mes affaires ont été détruites dans un incendie.

Rana: Non! Comment? Mon Dieu. Que s'est-il passé?

Karam: Je les ai laissé chez un ami.Vendredi 16 décembre

(A minuit, je lui envoie un message pour savoir s’il a trouvé un endroit où dormir. Une heure plus tard, un message choc).

Mon appareil photo avec toutes mes affaires ont brûlé (il raconte l’incident).

Tout est parti. Tout. je n’ai plus rien. Ni passeport, ni argent.

(Je lui prodigue des encouragements. Silence. Puis juste un emoji triste).

(Tu seras plus fort que la tragédie Karam, tout le monde parle de toi, tu as des prix internationaux, n’abandonne pas, lui dis-je).

J’ai abandonné, c’est fini.

(Panique. Tu es l’une des personnes les plus courageuses que je connaisse, Karam, ton courage l’emportera).

Tout n’est plus que cendres. Je n’arrive pas à y croire. Peut-être que c’est un rêve et que je me réveillerai.

Je suis abattu, tout est parti en un éclair, la dernière chose a laquelle je suis attachée est partie.

(Encouragements. Puis les minutes de silence s’éternisent. Parle-moi Karam).

Mes larmes coulent. Je ne m’attendais pas à perdre autant.

Je ne veux pas sortir. Je veux être enterré ici avec tout ce qui jai perdu de beau, avec mes parents et mes souvenirs.

(Panique de nouveau. Tes parents seraient fiers de toi si tu arrives à sortir, lui dis-je , comme en dernier recours. Je m’effondre de sommeil).

(Je me réveille à l’aube, je lui envoie la Une de Libération avec le titre « Alep, pourquoi a-t-on laissé faire ? » barrant une de ses photos).

(Karam ne répond plus. Tout le monde s’inquiète.

dans l’après-midi, il envoie un emoji triste).

Je suis tellement fatigué, je sens que je vais mourir.

Je pense à la mort. Je suis brisé.

(Tout le monde l’appelle. On le secoue un peu pour qu’il reprenne ses forces).

Merci de me consoler.

Les gens de Nosra sont en train de partir et pas nous. Ils sont partis le matin et nous cela fait depuis 6 heures du matin qu’on attend comme des chiens et après il nous disent : plus de bus. Quelle humiliation. Je ne tiens plus debout.

—————————-

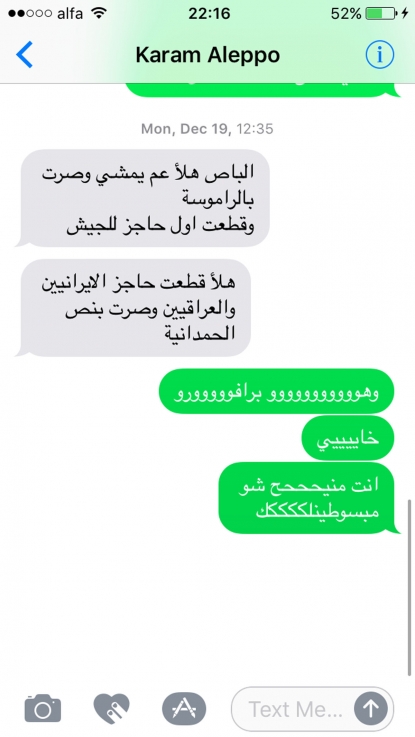

Le message de Karam (en gris), que le bureau attendait: "Le bus a démarré, je suis arrivé à Ramoussa, j'ai franchi le premier barrage de l'armée".

Le message de Karam (en gris), que le bureau attendait: "Le bus a démarré, je suis arrivé à Ramoussa, j'ai franchi le premier barrage de l'armée". Les deux jours suivants, il retrouve le sourire : il a emprunté un appareil photo et nous livre des descriptions de la situation abominable dans le dernier hôpital en zone rebelle, alors que la température est de -6 degrés Celsius.

Enfin, le 19 décembre, explosion de joie et de larmes au bureau de Beyrouth, où se trouvait Michèle Leridon, la directrice de l’Information de l’AFP, en mission de soutien.

Je venais de recevoir un sms laconique: “Le bus a démarré. J’ai franchi le premier barrage de l’armée”.

Il nous envoie ensuite son dernier reportage, l’ambiance à bord du bus de l'exil.

Arrivé en zone rebelle dans la province d’Alep, on distribue aux rescapés des bananes.

Karam me confie avoir caché la sienne et être allé au marché.

“Ce n’est qu’après m’être assuré qu’il y en avait d’autres que j’ai pu la manger".

Des jours plus heureux. Karam, à droite, avec ses collègues photographes de l'AFP à Istanbul, Ozan Kose (g) et Bulent Kilic (c). (AFP / Ozan Kose)

Des jours plus heureux. Karam, à droite, avec ses collègues photographes de l'AFP à Istanbul, Ozan Kose (g) et Bulent Kilic (c). (AFP / Ozan Kose)