Quand « Gabo » me demandait une fleur

(AFP / Yuri Cortez)

ROME, 18 avril 2014 – J'avais tout juste dix-neuf ans. J’avais des airs de hippie de bonne famille et l’Université nationale de Colombie, où j’étudiais, venait de fermer pour deux ans pour raisons politiques, après une vague de manifestations. Du jour au lendemain, je me retrouvais perdue dans le monde des adultes.

Nous étions dans les années 70 et, en Colombie, la politique était une termitière qui dévorait nos vies à tous. J’avais fini par atterrir à la revue de gauche Alternativa, fondée par Gabriel Garcia Marquez quelques mois plus tôt en compagnie d’un prestigieux groupuscule de journalistes : Enrique Santos Calderon, Antonio Caballero, Jorge Restrepo et Hernando Corral.

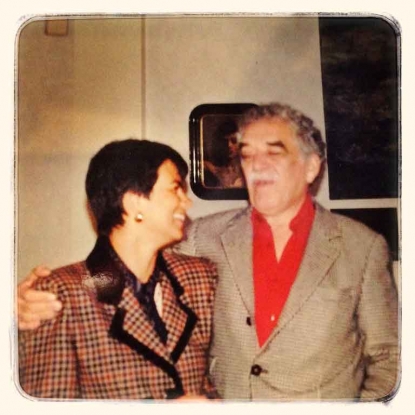

Garcia Marquez et Kelly Velasquez (AFP)

Garcia Marquez et Kelly Velasquez (AFP)Quelle aventure pour une jeune fille, seule femme du groupe et bardée du titre de secrétaire de rédaction! Naïvement, peut-être, j’imaginais que j’étais là parce que je représentais le mouvement étudiant au sein de cette publication, qui allait devenir la plus connue de la gauche colombienne et former une génération entière de défenseurs des droits de l’Homme, des prisonniers politiques, des indigènes, de militants contre la torture et contre les atrocités des dictatures militaires en Amérique latine.

« Gabo », comme nous l’appelions tous, avait déjà écrit « Cent ans de solitude ». Il était déjà considéré comme un des écrivains majeurs d’Amérique du Sud. Il vivait au Mexique mais, comme dans ses romans, il avait le don magique de tout le temps tout savoir sur tout le monde… avec une prédilection pour les « affres de l’amour » ou mieux, comme il disait, pour « les histoires d’amour contrariées »…

Garcia Marquez et l'employée de l'AFP Yvonne Bermeo à Cartagena, en Colombie, en mars 2007 (AFP / Ludovic Sabot)

Garcia Marquez et l'employée de l'AFP Yvonne Bermeo à Cartagena, en Colombie, en mars 2007 (AFP / Ludovic Sabot)Tous, nous partagions l’esprit d’Alternativa, où les conférences de rédaction étaient de véritables débats politiques libres et ouverts, jusqu’au point de dégénérer parfois en divisions internes. Les pigistes, les chroniqueurs y participaient. On trouvait là la crème de la crème intellectuelle de Colombie.

Pour Alternativa, Gabo écrivait des articles sur Cuba ou sur l’Angola, interviewait les montoneros argentins, les sandinistes nicaraguayens et Felipe Gonzalez. Je me souviens encore de la tâche titanesque que représentait la transcription de ses longues heures de conversation avec celui qui était alors l’emblème du socialisme espagnol.

Garcia Marquez et François Mitterrand à Paris en décembre 1981 (AFP / UPI / Stéphane Tavoularis)

Garcia Marquez et François Mitterrand à Paris en décembre 1981 (AFP / UPI / Stéphane Tavoularis)Les divisions, le dogmatisme, l’émergence d’une guérilla « social-démocrate », la prise d’otages de l’ambassade dominicaine par le M19 en 1980, la répression de plus en plus féroce ont fini par avoir la peau de notre publication. Nous diffusions à 30.000 exemplaires, mais nous n’avions aucune recette publicitaire et Gabo était obligé d’injecter de plus en plus d’argent dans les caisses.

Le jour de ses cinquante ans, nous avons fêté ça par une édition spéciale illustrée d’une caricature de notre génial patron. Puis nous l’avons félicité un à un au téléphone.

Garcia Marquez avec Fidel Castro et le réalisateur Fernando Birri à l'inauguration de l'Ecole internationale de cinéma de San Antonio de los Baños, à Cuba, en décembre 1986 (AFP / Adalberto Roque)

Garcia Marquez avec Fidel Castro et le réalisateur Fernando Birri à l'inauguration de l'Ecole internationale de cinéma de San Antonio de los Baños, à Cuba, en décembre 1986 (AFP / Adalberto Roque)Quand Garcia Marquez a fini par couper les vivres à la revue asphyxiée par les dettes, et que nous avons dû fermer en 1980, je me suis envolée pour Paris où je me suis mise à errer sans but comme un personnage de Julio Cortazar. Là, j'ai à nouveau rencontré Gabo.

« Eh, Kelly, qu’est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » m'a-t-il demandé. « Dis n’importe quoi et je le ferai ».

Je n’ai d’abord pas su quoi lui répondre. Puis, je lui ai dit que j’aimerais travailler à Rome, parce que j’étais tombée amoureuse d’un Italien.

« Rien de plus facile », m’a-t-il répondu. « J’appelle mon amie Rossana Rossanda et elle te fait entrer à Il Manifesto. Tu vas t’y sentir aussi bien qu’à Alternativa ».

« Euh, Gabo, c’est que mon amoureux, c’est justement un journaliste d’Il Manifesto… »

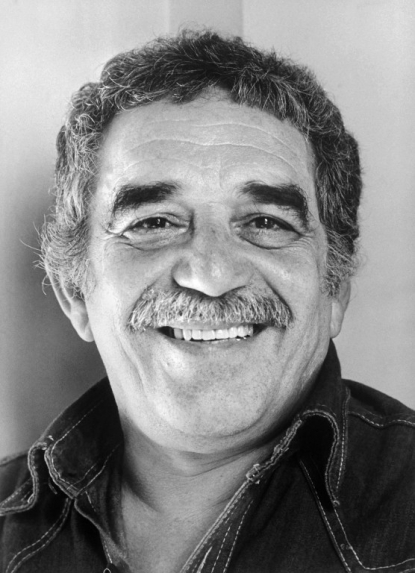

Garcia Marquez en 1982, année de son prix Nobel (AFP / Pressenbild)

Garcia Marquez en 1982, année de son prix Nobel (AFP / Pressenbild)Il est venu souvent à Rome. Quand il était en ville, il m’appelait pour que je l’accompagne dans les restaurants de Trastevere avec ses amis Francisco Rosi, Fernando Birri, ou le poète Rafael Alberti. Un jour, je me suis faufilée avec lui dans une fête en me faisant passer pour Irène Papas. Il voulait que j'interprète au cinéma un de ses personnages, Candida Eréndira, même si finalement personne n'a pris ça trop au sérieux. J’ai aussi été le témoin de sa réconciliation, après des années de froid, avec l’écrivain Plinio Apuleyo Mendoza quand ce dernier a été nommé ambassadeur de Colombie en Italie.

Chaque fois qu’il arrivait en Colombie ou en Italie, il demandait discrètement qu’on lui prépare une rose jaune sur sa table de travail. Il disait que cette fleur et cette couleur lui portaient chance. Les mêmes fleurs que celles qui, je l'espère, l’accompagneront désormais où qu'il se trouve.

Garcia Marquez le jour de son 87e anniversaire, le 6 mars 2014 à Mexico (AFP / Yuri Cortez)

Garcia Marquez le jour de son 87e anniversaire, le 6 mars 2014 à Mexico (AFP / Yuri Cortez)Kelly Velasquez est correspondante pour le service espagnol l'AFP à Rome.