« Moustique du diable ! »

SALVADOR DE BAHIA (Brésil), 5 février 2016 – Il règne dans la salle d’attente du service de neurologie pédiatrique une chaleur infernale contre laquelle les quelques ventilateurs accrochés aux murs se montrent impuissants. Sur les rangées de sièges patientent des couples ou des mères seules, accablés. Les nouveaux nés qu’ils tiennent avec amour dans leurs bras ne pourront probablement ni parler, ni marcher, ni développer des facultés intellectuelles normales.

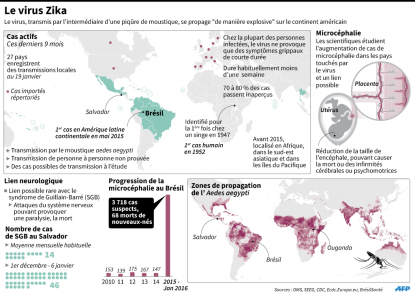

Avec une équipe de l’AFP, je suis à Salvador de Bahia, dans le nord-est du Brésil. C’est une des régions d’Amérique latine les plus affectées par l’épidémie de Zika, un virus transmis par les moustiques qui, lorsqu’il est contracté par une femme enceinte, est soupçonné de provoquer une grave malformation congénitale chez son bébé, la microcéphalie.

Dans l’hôpital d'Obras Sociais Irmã Dulce, une organisation non gouvernementale qui prodigue des soins aux familles les plus pauvres, voir ces enfants malades et leurs parents éplorés me fend le cœur. Chaque cas de microcéphalie est unique, et le degré de gravité dépend de la zone du cerveau qui est atteinte. Mais il n’est pas exagéré de dire que chacun de ces bébés deviendra un enfant puis un adulte handicapé, au sein de familles disposant de très peu de ressources et de soutiens pour s’occuper d’eux.

Un couple accepte de nous parler. « Quand il est né, c'est tombé comme une bombe », raconte Mateus, le père. « J'avais tellement de rêves. Je voulais qu'il fasse du sport, qu'il joue, qu'il soit sain et robuste… » Dans ses bras s’agite le petit Pietro, leur premier enfant. On remarque que son corps et sa tête sont raides, une caractéristique des bébés microcéphales.

« J'ai attrapé le Zika au cinquième mois de ma grossesse », nous explique Kleisse, la mère. Les symptômes de la maladie (fièvre, maux de tête, courbatures) semblent bénins. « Je suis allée chez le médecin et il m'a dit qu'il n'y avait pas de risques pour le bébé ni pour moi. Mais quand il est né le 22 novembre on nous a dit qu'il avait une microcéphalie, et là on a compris qu'il ne serait jamais normal ». La douceur avec laquelle ces jeunes parents bercent et cajolent leur bébé pendant qu’ils nous parlent est émouvante.

L'eau stagnante des favelas

Le lendemain, nous leur rendons visite chez eux. Ils vivent dans un quartier comme il y en a tant au Brésil, une favela qui aujourd’hui bénéficie de l’électricité et des services publics de base, mais qui reste quand même une favela avec ses maisons entassées de façon irrégulière, ses chiens de rue, ses bars et ses petits commerces. Pas de parcs, pas de bibliothèques, pas de transport public. Et pas d’infrastructures médicales.

Un soldat examine un réservoir d'eau pendant une opération anti-moustiques à São Paulo, le 3 février 2016 (AFP / Nelson Almeida)

Un soldat examine un réservoir d'eau pendant une opération anti-moustiques à São Paulo, le 3 février 2016 (AFP / Nelson Almeida)La maison est étroite et chaleureuse, dépourvue de tout élément de décoration à l’exception de quelques photos de famille. Dans la pièce principale trônent une télévision et un ventilateur. Kleisse m’explique que l’eau courante est souvent coupée. Pour pouvoir se laver ou faire la lessive, il faut la stocker. Et sous les tropiques, l’eau stagnante est un habitat de premier choix pour les moustiques qui transmettent le Zika.

C’est le grand problème avec ce virus : sa forte propagation au Brésil s’explique par les carences des services publics de base et par le nombre important de personnes vivant dans la misère. Plus tard, le responsable des services de santé de Bahia nous dira qu’il s’agit d’un virus « démocratique », que peut affecter tout le monde sans distinction de classe sociale. Mais lui-même reconnaîtra qu’il a beaucoup plus de chances de frapper ceux qui vivent dans des maisons sans air conditionné, dans des ruelles crasseuses infestées de moustiques, et qui stockent de l’eau à cause des coupures incessantes.

Des moustiques Aedes aegypti dans un laboratoire de l'Université de São Paulo, le 8 janvier 2016 (AFP / Nelson Almeida)

Des moustiques Aedes aegypti dans un laboratoire de l'Université de São Paulo, le 8 janvier 2016 (AFP / Nelson Almeida)« Si j'avais su j'aurais fait plus attention, je me serais protégée avec de l'anti-moustique. Les moustiques nous ont toujours piqués mais maintenant il y a ce problème », déplore Kleisse.

« Moustique du diable ! », s'exclame son mari.

Je sais ce que c’est que d’avoir une personne grièvement malade dans son entourage, et cet aspect des choses ne cesse de me tarauder pendant ces quatre jours de reportage.

Rancœur

Kleisse, Mateus et leur bébé vivent dans la maison de la mère de Mateus. Ce dernier est au chômage depuis un moment, et Kleisse est en congé maternité. Elle pensait retourner à son travail de vendeuse après l’accouchement. Mais le plus probable, désormais, est qu’elle doive s’occuper à plein temps de son enfant handicapé. Elle n’est pas sûre de remplir les conditions pour recevoir une aide sociale. Selon les informations dont elle dispose, ce type d’aides ne s’adresse qu’aux familles encore plus défavorisées que la sienne.

Mateus, Kleisse et leur bébé Pietro dans leur maison de Salvador de Bahia, le 28 janvier 2016 (AFP / Christophe Simon)

Mateus, Kleisse et leur bébé Pietro dans leur maison de Salvador de Bahia, le 28 janvier 2016 (AFP / Christophe Simon)Un autre couple que je rencontre à l’hôpital est venu de l’intérieur de l’Etat, à trois heures de route de Salvador. Qui financera les coûts de ces voyages ? Pour le moment ils portent leur bébé dans leurs bras. Mais comment feront-ils quand il sera plus grand ? C’est un couple modeste, très jeune. Ils ne peuvent me parler très longtemps car ils doivent attraper l’autobus pour rentrer chez eux.

Quand on couvre ce type de sujet, le plus difficile est de faire parler les gens. Je ne suis jamais à l’aise à l’idée d’aborder les victimes d’une tragédie quelle qu’elle soit. Chaque question me paraît grossière. Une des familles que je sollicite refuse de se faire prendre en photo ou de répondre à mes questions. Ils me disent, avec rancœur, qu’à cause de nous ils devront attendre plus longtemps avant de voir le médecin, que nous avons interviewée. Je ne trouve rien à répondre.

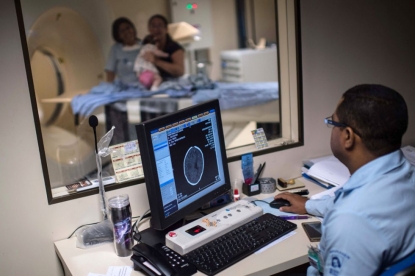

Un nouveau-né est examiné pour détecter une possible microcéphalie à l'hôpital Obras Sociais Irmã Dulce de Salvador de Bahia, le 27 janvier 2016 (AFP / Christophe Simon)

Un nouveau-né est examiné pour détecter une possible microcéphalie à l'hôpital Obras Sociais Irmã Dulce de Salvador de Bahia, le 27 janvier 2016 (AFP / Christophe Simon)Une autre question délicate que pose ce virus est celle de l’avortement. Au Brésil, il n’est autorisé que dans les cas extrêmes: quand la vie de la mère est en danger, si la grossesse résulte d’un viol ou en cas d’anencéphalie du fœtus. La microcéphalie ne figure pas sur la liste. Les femmes enceintes atteintes du Zika ne peuvent, à ce stade, décider si elles poursuivent ou non leur grossesse. En théorie du moins. Car une fois encore tout dépend de la classe sociale de l’intéressée. « L’avortement est déjà libre au Brésil », disait ces jours-ci un célèbre médecin brésilien. « Il s’agit seulement d’avoir l’argent nécessaire pour le faire dans des conditions raisonnables. Tout le reste n’est que mensonge et hypocrisie ».

Panique et questions sans réponse

Le Brésil est le pays du monde qui compte le plus de catholiques et il existe, au parlement, un courant conservateur qui cherche à durcir encore davantage la déjà très stricte législation sur l’interruption volontaire de grossesse. Ces velléités avaient déclenché des manifestations massives de femmes l’année dernière. Mais il faut nuancer : beaucoup de Brésiliennes, même si elles avaient le choix, n’opteraient jamais pour l’avortement même en sachant que leur bébé naîtra handicapé. J’entends aussi des propos de ce type à l’hôpital de Salvador.

Un agent municipal pulvérise du produit anti-moustiques au Sambadrome de Rio de Janeiro, le 26 janvier 2016 (AFP / Christophe Simon)

Un agent municipal pulvérise du produit anti-moustiques au Sambadrome de Rio de Janeiro, le 26 janvier 2016 (AFP / Christophe Simon)Ce virus pour l’instant sans traitement ni vaccin déclenche beaucoup de panique au Brésil, et soulève un grand nombre de questions qui ne trouveront pas rapidement de réponse. Une de ces questions est de savoir s’il est vraiment le responsable des malformations chez les fœtus. Pour l’heure, si le lien de cause à effet entre Zika et microcéphalie est fortement suspecté, il n’a pas encore été scientifiquement prouvé.

L’épidémie se propage à très grande vitesse. Elle a atteint en moins d’un an vingt-six pays du continent américain et quatre millions de personnes devraient contracter le virus en 2016, selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Plusieurs pays d’Amérique latine ont conseillé au couple d’éviter des grossesses: dans les prochains mois pour la Colombie, dans les deux ans à venir pour le Salvador.

Le souvenir de ces enfants microcéphales restera longtemps en moi. Pendant mon reportage à Bahia, je reçois des messages de plusieurs de mes amies. Comme moi, elles attendent d’être bien installées dans la vie professionnelle avant d’avoir des enfants, et ce qu’elles lisent dans mes papiers les inquiète beaucoup. « Et maintenant, je ne vais peut-être jamais pouvoir être mère ? » se demande l’une.

Natalia Ramos est journaliste au bureau de l’AFP à São Paulo. Suivez-la sur Twitter (@nataliaerre). Cet article a été traduit de l'espagnol par Roland de Courson à Paris.