Tweeter la guerre

GAZA, 27 novembre 2012 – Je n’avais jamais « tweeté une guerre » avant. Le simple fait d’écrire le mot « tweeter » me semble encore un peu bizarre, même si mon correcteur d’orthographe ne s’y oppose pas. Je dois être un petit peu vieux-jeu. Mais le fait est que, pour parler du récit que j’ai fait sur Twitter, depuis Gaza, de ces huit jours d’affrontements violents, cette expression est celle qui convient le mieux.

Va donc pour « tweeter la guerre ».

Je suis sur Twitter depuis environ trois ans. J’ai suivi ce qui est, je crois, la trajectoire de beaucoup de journalistes sur le site de micro-blogging : s’inscrire avec précaution, commencer par ne pas tweeter du tout et par utiliser exclusivement cet instrument comme un moyen de trouver des informations. Petit à petit, je me suis mise à retweeter pour partager avec mes abonnés les tweets que je trouvais intéressants. Puis, petit à petit, j’ai tweeté tout court.

Quand je me suis installée au Proche-Orient, en octobre 2010, j’étais encore loin d’être une utilisatrice prolifique. Mais je commençais à trouver mes repères dans ce nouveau moyen de communication qu’est Twitter, tout en conservant un soupçon de scepticisme professionnel quant à son utilisation.

Je ne suis pas contre Twitter. Je pense que c’est un outil précieux pour un journaliste, mais aussi un outil dangereux. C’est un univers sans garde-fous, une jungle, dans laquelle les fausses informations se répandent à grande vitesse, et dans laquelle une erreur peut faire le tour de la planète avant même que vous ne vous en rendiez compte.

(Promenez votre curseur sur les tweets pour lire la traduction)

Quand j’ai commencé à couvrir les soulèvements dans le monde arabe, Twitter n’avait plus de secrets pour moi. Mais, à cause de la mauvaise qualité du réseau de télécommunications, j’avais rarement l’occasion de l’utiliser. En Egypte, il était pratiquement impossible d’accéder à internet en dehors du bureau de l’AFP et le réseau 3G fonctionnait par intermittence. En Libye, il n’y avait pas d’internet du tout, et le réseau téléphonique était quasiment inexistant. Idem en Syrie où, alors que transmettre une dépêche était déjà un effroyable casse-tête, tweeter était totalement impensable.

Le conflit de Gaza est donc le premier que j’ai couvert tout en ayant la possibilité d’utiliser Twitter vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Très tôt, j’ai décidé que ce serait une bonne idée de le faire, à la fois à titre personnel et professionnel.

Raid israélien sur Gaza le 20 novembre 2012 (AFP / Said Khatib)

Raid israélien sur Gaza le 20 novembre 2012 (AFP / Said Khatib)D’un point de vue personnel, c’était un bon moyen de tenir ma famille et mes amis au courant de ce que je faisais et de les rassurer, sans avoir à leur envoyer constamment des emails.

D’un point de vue professionnel, cela m’a donné l’occasion de faire connaître et de promouvoir notre couverture. Et aussi d’utiliser les miettes d’informations, les éléments de couleur, ou bien mes propres photos qui ne pouvaient s’insérer dans la production habituelle de l’AFP.

J’ai ainsi pu « faire sentir l’histoire » au public d’une façon très personnelle, qui n’avait sans doute pas sa place dans une dépêche, en rapportant minute par minute les chutes d’obus tirés sur Gaza par la marine israélienne, les frappes aériennes, et en racontant ce que c’est que d’être réveillée en sursaut au milieu de la nuit par les explosions toutes proches.

Etait-ce un bon choix professionnel ? Je me suis longtemps posé la question. Je devais faire attention de ne pas « cannibaliser » du matériel utilisable dans la couverture destinée à nos clients. Je craignais aussi de me donner trop d’importance, de laisser entendre à ceux qui me lisaient que mon expérience était plus importante, plus intéressante, ou plus difficile que celle des gens autour de moi. Je veux qu’il soit bien clair que je me trouvais dans un des endroits les plus sûrs de Gaza, et que ce que j’ai vécu n’est pas représentatif de la terreur que beaucoup ont ressenti dans les zones les plus dangereuses de l’enclave palestinienne.

(Promenez votre curseur sur les tweets pour lire la traduction)

« Tweeter la guerre », c’est aussi s’exposer à des inconvénients. Partager en direct ce que j’étais en train de vivre pouvait inquiéter mes proches plus que les rassurer. Et j’ai vite découvert que l’augmentation vertigineuse de mes « followers » que cela me rapportait s'accompagnait d'une augmentation vertigineuse du nombre de « trolls » - ces internautes malveillants et agressifs.

Pour la première fois de ma vie, j’ai reçu des messages m’enjoignant de «me préparer au trépas», et ceux d’individus se portant volontaires pour «me coller une balle». C’était profondément déplaisant. J’ai décidé, également pour la première fois de ma vie, de bloquer et de dénoncer ceux qui proféraient des menaces directes contre moi. Twitter semble avoir suspendu leurs comptes.

Mais j’ai eu aussi beaucoup de retours favorables. De nombreuses personnes semblaient vraiment intéressées de connaître mes impressions sur le terrain.

J’ai tweeté des informations et des photos sur des raids aériens et des funérailles. Pour la première fois, j’ai même essayé de partager en ligne le son de raids aériens au petit matin. Plus d’un millier de personnes ont écouté l’enregistrement dont la qualité, pourtant, n’était pas terrible:

Au final, je suis heureuse d’avoir fait ce que j’ai fait. Je pense que j’ai bien complété notre couverture. Je dispose maintenant d’un récit chronologique personnel du conflit, que je pourrai consulter quand j’aurai envie de me souvenir. Et j’ai maintenant plus de 7.000 « followers », dont seul un petit nombre souhaite ma mort.

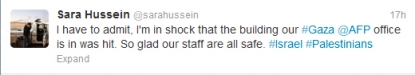

Sara Hussein (ici photographiée à Benghazi, en Libye, en septembre 2011) est une des correspondantes de l'AFP à Jérusalem. Elle a reçu en 2011 le trophée du jeune reporter du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre pour une série de dépêches écrites pendant la révolution libyenne. Suivez-la sur Twitter.