La vie en gris

New Delhi -- Se verser un café, une tasse bien fumante. Parcourir la presse. Regarder la concentration de particules fines par mètre cube d’air.

Ces dernières semaines, mon rituel au réveil s’est adapté à l’épisode de pollution historique. Depuis la fin octobre, un brouillard d’un gris opaque emprisonne régulièrement la capitale indienne.

En attendant le bus, 7 novembre 2016. (AFP / Sajjad Hussain)

En attendant le bus, 7 novembre 2016. (AFP / Sajjad Hussain)La fumée est si dense, certaines matinées, qu’on croit presque pouvoir la palper de la main.

Les bâtiments disparaissent. Les voitures surgissent de routes invisibles. Sous les portes, par les fentes de fenêtres, la fumée s’insinue jusque dans les appartements. L’oxygène y semble raréfié, obligeant à tirer de profondes inspirations.

À l’extérieur, une odeur de brûlé attaque les narines. Des maux de tête récurrents lancinent le crâne. Les yeux picotent.

Dans un vieux quartier de Delhi, 3 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)

Dans un vieux quartier de Delhi, 3 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)La saison avait pourtant bien commencé, quand je me suis installé ici. La période de Diwali, la grande fête des lumières hindoue, est paradoxalement l’une des plus douces de l’année dans cette région. Le thermomètre offre un répit bienvenu, une respiration, entre les mois de chaleur accablante de l’été et le froid mordant de l’hiver nord-indien.

A la veille de la fête de Diwali, à Allahabad, 29 octobre 2016. (AFP / Sanjay Kanojia)

A la veille de la fête de Diwali, à Allahabad, 29 octobre 2016. (AFP / Sanjay Kanojia)Le pays est gagné par une atmosphère de réjouissances. Les immeubles et les maisons se parent de guirlandes lumineuses multicolores. Les étalages croulent sous les confiseries. On rend visite, endimanché, aux différentes branches de sa famille.

Le soir de la fête, des bougies sont allumées aux fenêtres et, toute la nuit durant, le vacillement de leur flamme éclaire faiblement les façades.

Mais Diwali ce n’est pas que des jolies lumières. Diwali c’est également des millions de pétards, de feux d’artifice. Au milieu de la route, des gamins sautillent d’excitation autour de fontaines pyrotechniques. Sur les toits des immeubles, des pères de famille enflamment la mèche de petites bombes - curieusement appelées “nazis” - qui pètent dans un boucan d’enfer. Les détonations secouent la ville.

A Allahabad, 30 octobre 2016. (AFP / Sanjay Kanojia)

A Allahabad, 30 octobre 2016. (AFP / Sanjay Kanojia)Ça explose, ça mitraille dans tous les sens. Le ciel est traversé d’éclairs. À fermer les yeux, on se croirait dans un pays en guerre.

Au fil des heures, l’air s’épaissit. Un sarcophage de fumée se referme sur Delhi.

Les polluants et métaux lourds se propagent dans l’atmosphère. Les phares des voitures taillent de nets pinceaux lumineux dans l’épaisseur de la brume. Les chiens errants hurlent d’effroi. La respiration se fait de plus en plus lourde.

Chaque automne, la pollution revient en force à Delhi. D’année en année, elle empire, sans que rien ne semble fait pour la contrer.

Il faut reconnaître que les éléments conspirent contre cette mégapole de plus de 17 millions d’habitants. Sertie au coeur des gigantesques plaines du sous-continent, sa température se rafraîchit brusquement à partir de Diwali. Avec l’arrivée du froid, les polluants restent piégés au sol.

En quelques jours à peine, la ville asphyxie dans la poudre des pétards, les émissions crachées par les millions de véhicules sur ses routes, les panaches des usines de sa périphérie et les fumées des brûlis des terres agricoles des Etats voisins. Une conjonction hautement toxique que plusieurs responsables sont allés jusqu’à comparer à une “chambre à gaz”.

New Delhi, 7 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)

New Delhi, 7 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget) New Delhi, 7 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)

New Delhi, 7 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)

Être en poste à Delhi, comme c’est mon cas depuis septembre, ne consiste pas seulement à trouver son chemin dans cette tentaculaire agglomération, affronter une administration pointilleuse jusqu’à la caricature ou déguster le délicieux curry de cervelle du restaurant Karim’s.

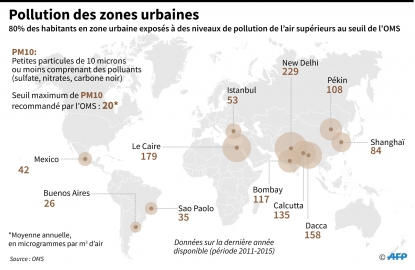

Être en poste à Delhi, c’est aussi découvrir, et apprivoiser, un vocabulaire scientifique nouveau. Des sigles: PM10, PM2,5. Une unité de mesure: µg/m3 (lire: “microgrammes par mètre cube”).

Les particules en suspension (PM pour particulate matter en anglais) sont l’indicateur de choix pour analyser la pollution atmosphérique. Matières microscopiques, d’un diamètre de quelques microns, ce sont les plus nocives pour la santé. Les plus fines, de 2,5 microns ou moins (PM2,5), sont particulièrement vicieuses. De par leur petite taille - environ un trentième du diamètre d’un cheveu humain -, elles s’infiltrent dans l’organisme en allant se loger dans les poumons. Elles accentuent les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer des poumons.

Pour limiter les impacts sur l’organisme, l’OMS recommande de ne pas dépasser une moyenne journalière de PM2,5 de 25µg/m3. Or, sur deux semaines, Delhi a plusieurs fois dépassé la barre des 1000. En fait, 999, parce qu’au-delà les capteurs bloquent. Ils ne sont pas calibrés pour dépasser cette valeur. Certains jours, les « bons » jours, un souffle de vent se lève, et nous retombons vers les 300-400.

En comparaison, Paris déclenche l’alerte rouge lorsque la concentration de particules PM10 en suspension dépasse 80µg/m3. Pour le dire autrement, que l’on soit dans la fleur de l’âge, nourrisson ou personne âgée, respirer l’air vicié de Delhi ces jours-ci revient à fumer autour de deux paquets de cigarettes quotidiens.

Exercice matinal, New Delhi, 7 novembre 2016. (AFP / Sajjad Hussain)

Exercice matinal, New Delhi, 7 novembre 2016. (AFP / Sajjad Hussain)La situation est telle que même les Indiens, dont la capacité à relativiser est pourtant légendaire, commencent à s’en inquiéter. Le sujet court sur les lèvres aux dîners. Les médias tournent en boucle sur l’”airpocalypse”.

Pour la première fois depuis les quelques années que je connais le pays, j’ai pu voir des piétons arborer sur le visage un masque antipollution. Silhouettes indistinctes émergeant du brouillard, cela leur confère un air inquiétant d’Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Les quelques magasins qui en vendent se sont vus dévalisés.

Les pharmacies ont été prises d’assaut par des personnes à la recherche même d’un simple masque chirurgical - guère utile en la circonstance.

Face à la pollution, tout le monde n’est pas égal. Les petites mains de Delhi, le coeur battant de la cité, tous ces conducteurs de rickshaws, vendeurs de rue, ouvriers, n’ont pas les moyens de se protéger. Alors ils s’accrochent à des petits gestes, dérisoires.

Un gardien d’immeuble, l’air soucieux, se plaque un chiffon sur la bouche en scrutant ce ciel dont on a oublié qu’il pouvait être bleu. Une station de métro a installé des plantes vertes, dans le vain espoir d’oxygéner ses galeries enfumées.

Queue dans un magasin vendant des masques de protection, 5 novembre 2016. (AFP / Chandan Khanna)

Queue dans un magasin vendant des masques de protection, 5 novembre 2016. (AFP / Chandan Khanna) Sur une des artères de la capitale, 2 novembre 2016. (AFP / Prakash Singh)

Sur une des artères de la capitale, 2 novembre 2016. (AFP / Prakash Singh)

Ceux qui le peuvent restent calfeutrés chez eux, à faire tourner leurs onéreux purificateurs d’air à plein régime. Les bureaux de l’AFP s’en sont équipés l’hiver dernier.

Il y a une espèce de joie toute enfantine à recevoir la livraison d’un purificateur d’air chez soi. On s’installe à ses côtés, avec un bon livre, comme au coin d’un feu de cheminée. On l’écoute ronronner. On se surprend à consulter toute les cinq minutes son compteur de PM2,5, et à s’extasier lorsqu’il descend à des paliers à peu près raisonnables pour la santé.

Les participants à une course de 10 km dans la capitale indienne, le 6 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)

Les participants à une course de 10 km dans la capitale indienne, le 6 novembre 2016. (AFP / Dominique Faget)Comme souvent en Inde, pays aussi passionnant que frustrant pour un Occidental, alors que le problème est sous les yeux de tous, flagrant, rien n’est fait pour y remédier. Chaque année la même rengaine. Les décideurs semblent tomber des nues et découvrir que la capitale est polluée. Il aura ainsi fallu huit jours de “smog”, et de bronca, pour décréter des fermetures d’écoles.

En raison de la complexe structure de gouvernance de la capitale, chaque autorité rejette la faute sur l’autre. Au final personne n’agit, et Delhi suffoque.

Lorsque des mesurettes sont annoncées, on les dirait parfois tout droit sorties d’un roman de Kafka. Juste avant Diwali, le gouvernement local a ainsi tenu une conférence de presse pour annoncer en fanfare qu’il prévoyait d’installer cinq purificateurs d’air. Cinq purificateurs d’air pour toute la ville. En extérieur. Ainsi qu’un brumisateur. Autant vider une bouteille d’eau dans la mer pour la rendre moins salée.

Des écoliers attendent le bus après trois jours de fermeture des écoles, le 10 novembre 2016.

(AFP / Prakash Singh)

Des écoliers attendent le bus après trois jours de fermeture des écoles, le 10 novembre 2016.

(AFP / Prakash Singh)Les mauvaises langues insinuent même que ces fameux purificateurs d’air seront installés juste à côté des capteurs de pollution. Nous avons aussi été gratifiés d’images d’employés municipaux aspergeant au tuyau d’arrosage une avenue de Delhi pour y dissiper les particules en suspension.

Et nous avons entendu le “Don’t get panic” (sic!) du gouvernement local, qui recommande notamment de faire des gargouillis avec de l’eau chaude pour les gorges irritées. Sans oublier de manger des oranges.

La pollution, on s’en accommode. On l’occulte petit à petit. On se laisse gagner par l’amnésie collective. On ne va pas s’arrêter de vivre. Mais assister au suicide à petit feu de l’une des plus grandes métropoles du monde a quelque chose de désespérant. “Si ça continue comme ça, je pense que cette ville ne sera plus vivable”, a confié à l’un de mes collègues de l’AFP un chauffeur d’autorickshaw inquiet, qui avait envoyé ses enfants dans son village d’origine pour préserver leur santé.

Face à l’inaction des autorités, même la Cour suprême indienne s’est énervée. Lors d’une audience sur le sujet, le président de la plus haute juridiction leur avait adressé ce reproche, cinglant : “vous restez assis là et vous attendez que les gens meurent !”.

La cour a donné deux jours au gouvernement fédéral pour présenter un plan de lutte contre la pollution. Le délai est passé, on attend encore le plan.

(Jonathan Jacobsen, Gal Roma / AFP)

(Jonathan Jacobsen, Gal Roma / AFP)