Écrire l’histoire dans les ruines de Palmyre

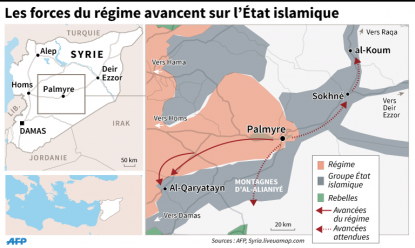

PALMYRE (Syrie), 1er avril 2016 – La voiture accélère, et mon cœur bat de plus en plus fort. Nous sommes le dimanche 27 mars, et nous fonçons à travers le désert de Syrie en direction de Palmyre, l’oasis et la célèbre cité antique dont le groupe Etat islamique vient de battre en retraite dix mois après l’avoir conquise.

Ce matin-là, mes sources ont confirmé la reconquête totale par l’armée syrienne de la ville et du complexe archéologique voisin, vieux de plus de deux mille ans. La nouvelle a fait le tour du monde, et l’AFP va être le premier média étranger à entrer dans Palmyre. Je déborde littéralement de joie. Non seulement parce que je suis sur le point de réaliser un scoop, mais surtout parce que j’ai eu le plaisir d’annoncer une nouvelle que tant de gens, en Syrie et au-delà, avaient depuis longtemps envie d’entendre. Mon portable ne tarde pas à sonner, sans interruption. Ce sont mes collègues du bureau de l’AFP à Beyrouth, mes amis syriens réfugiés en Allemagne, en Norvège, en Liban ou en Turquie. Tous me posent la même question: qu’est-il advenu des ruines ?

Je ne connais pas encore la réponse. Et en fait, j’ai peur de la découvrir.

Alors que nous approchons de Palmyre, je vois un panache de fumée noire s’élever au-dessus de la ville, témoin de la féroce bataille qui vient à peine de s'achever. Un cocktail d’émotions aussi puissantes que contradictoires me submerge: il y a dedans de la joie, mais aussi de la tristesse, de l’anxiété, de l’appréhension.

Anéantir Palmyre

De la joie, parce que je vais être un des premiers à entrer dans Palmyre et à raconter au monde ce que j’y ai vu. De la tristesse, parce qu’inévitablement je vais donner au public un premier aperçu des destructions archéologiques perpétrées par l’Etat islamique dans ce site fabuleux. De l’anxiété, parce que moi-même j’ai peur d’avoir le cœur brisé en constatant les dégâts. Toutes les communications entre la ville et le reste du monde ont été coupées pendant les combats successifs. A ce stade, nous ignorons encore si les jihadistes ont tenu parole ; s’ils ont, avant de fuir, pulvérisé jusqu’au dernier des monuments de la vieille cité gréco-romaine.

Une rue de Palmyre après la reprise de la ville par les forces syriennes, le 29 mars 2016 (AFP)

Et de l’appréhension, parce que j’entre dans une ville que tenaient il y a encore quelques jours les combattants de l’Etat islamique. J’ai bien sûr entendu parler de leur fanatisme guerrier, et de leur habitude de laisser derrière eux toutes sortes de pièges mortels sous forme d’engins explosifs improvisés.

Comment raconter ?

Toutes ces émotions se diluent dans mon esprit au fur et à mesure que mes préoccupations professionnelles prennent le dessus. Je vérifie les batteries de mon appareil photo, de mon enregistreur, de mon téléphone. Je coiffe ma casquette AFP et je saisis bon bloc-notes et mon crayon. Comment vais-je raconter cette histoire ? Comment vais-je transmettre au monde ce que je vais voir ?

Nous sommes maintenant à cinq cent mètres de l’ancienne cité. Un premier coup d’œil en direction du site historique, et voilà mon rythme cardiaque qui s’emballe à nouveau. Cette vision est-elle bien réelle ? Ces colonnes tiennent-elles vraiment encore debout ? Et le théâtre ? Et la citadelle ? Autour de moi, je vois beaucoup de destructions. Mais il y a aussi des choses qui sont encore en place, là où je m’étais attendu à ne trouver qu’un tas de décombres.

Une photo de l'Arc de Triomphe de Palmyre prise en mars 2014, et ce qu'il en reste le 31 mars 2016 après sa destruction par l'Etat islamique six mois auparavant (AFP / Joseph Eid)

Une photo de l'Arc de Triomphe de Palmyre prise en mars 2014, et ce qu'il en reste le 31 mars 2016 après sa destruction par l'Etat islamique six mois auparavant (AFP / Joseph Eid)Je me tourne vers mon accompagnateur militaire syrien. « Est-ce que je peux aller voir les ruines ? » Il secoue la tête. Impossible, dit-il : « La vieille cité est infestée de mines. Très dangereux. Daech était ici il y a quelques heures à peine, ne l’oubliez pas. Il faut faire attention, très attention ».

Film d'horreur dans une ville fantôme

Faute d’accéder au site archéologique, nous allons faire un tour dans les quartiers résidentiels de Palmyre. C’est une ville-fantôme. L’atmosphère me rappelle des scènes de films d’horreur d’il y a bien longtemps. Une ville aux rues fumantes. Rien n’a été épargné. Il y a des carcasses de voitures au milieu de la route. Des immeubles démolis, des appartements dévastés aux portes encore entr’ouvertes. Des quartiers entiers ont été ravagés par la guerre. Le silence est total, lugubre. Il n’est brisé que par le hurlement du vent et par les explosions sporadiques dans le lointain. L’air du désert de Syrie soulève une poussière jaune, épaisse.

La Citadelle de Palmyre vue depuis la ville moderne, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid)

La Citadelle de Palmyre vue depuis la ville moderne, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid)Je me retrouve à explorer sur la pointe des pieds ce qui fut un complexe d’immeubles résidentiels. Je jette un œil vers les cratères hérités des duels d’artillerie tout récents. Je n’aperçois personne. Il y a bien quelques signes de vie: des étals laissés tel quels dans des petits commerces, des meubles qui traînent dans des appartements abandonnés. C’est comme si les habitants avaient soudain détalé sans faire leurs bagages. Quant aux jihadistes, ils ne semblent rien avoir laissé derrière eux, si ce n’est quelques drapeaux noirs et quelques liasses de paperasses administratives.

Explosions lointaines

Dans la ville, j’avance avec précaution. Je fais attention au moindre de mes pas, à cause des mines. Je fais des efforts pour écouter mon accompagnateur militaire qui me suggère où je devrais aller. Je regarde autour de moi, à la recherche de quelqu’un, de n’importe quelle personne qui pourrait m’indiquer où je me trouve exactement, qui pourrait me dire quel est le nom de la rue dans laquelle je marche. J’appelle, haut et fort : « il y a quelqu’un ? » Mais le sifflement du vent et les lointaines explosions de mines sont les seules réponses que je reçois.

Des statues antiques endommagées à Palmyre, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid - Beto Barata)

Des statues antiques endommagées à Palmyre, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid - Beto Barata)Nous achevons notre « promenade » dans les quartiers résidentiels, et nous nous rassemblons sur la place principale de la ville. J’essaye de joindre le bureau de l’AFP, pour donner de mes nouvelles et transmettre des photos, mais en vain. Il n’y a pas de signal. Alors que nous attendons que l’armée finisse de déminer la route qui mène à la cité antique, l’ambiance se détend un peu. Des soldats entament une vague partie de football. D’autres se mettent à siroter une infusion d’herbes extraite d’un bidon. Beaucoup prennent des photos-souvenir de ce moment historique.

Finalement, on nous donne le feu vert pour entrer dans le complexe historique. A condition de suivre à tout moment les directives des militaires, histoire de ne pas marcher malencontreusement sur un engin explosif.

Une œuvre d'art endommagée dans le Musée de Palmyre, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid)

Une œuvre d'art endommagée dans le Musée de Palmyre, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid)Je marche tout doucement en entrant dans le site. J’essaye de ne pas me précipiter. Non seulement pour ne pas poser le pied au mauvais endroit, mais aussi pour m’imprégner de la vue de ces monuments somptueux, pour sentir les deux mille ans d’histoire qui transpirent de toutes ces pierres, pour essayer d’imaginer les centaines et les centaines de batailles et de désastres qui ont ravagé cette cité au fil des siècles, puis qui ont sombré dans l’oubli. Toujours, les drames se dissolvent. La terre reste là. L’Histoire demeure.

Montagne russe émotionnelle

Je fais une pause pour griffonner quelques notes sur mon carnet, pour prendre une photo, pour filmer. En fait je m’arrête si souvent que mes collègues finissent par en avoir assez de moi et par me laisser travailler seul dans mon coin.

Parcourir ces vestiges est l’équivalent d’une montagne russe émotionnelle. Juste au moment où je commence à me sentir en sécurité, où la peur des engins explosifs improvisés commence à me quitter, une détonation retentit dans le lointain. Alors je me raidis, et je recommence à marcher avec précaution sur le sol sablonneux.

Une photo du Temple de Baal à Palmyre prise en mars 2014, et ce qui reste du monument le 31 mars 2016 après sa destruction par l'Etat islamique six mois plus tôt (AFP / Joseph Eid)

Une photo du Temple de Baal à Palmyre prise en mars 2014, et ce qui reste du monument le 31 mars 2016 après sa destruction par l'Etat islamique six mois plus tôt (AFP / Joseph Eid)Soudain, je me retrouve dans le célèbre théâtre romain de Palmyre. Il est encore debout. Un large sourire de soulagement se dessine sur mon visage. Mais ce sourire s’efface un peu plus loin, quand je découvre que l’Arc de Triomphe a été entièrement détruit. Puis je me dirige vers ce qui fut le Temple de Baal. Une œuvre architecturale majeure, qui mêlait les styles grec, romain et moyen-oriental. Il n’en reste qu’un tas de pierre chauffant sous le soleil de midi. Des fleurs jaunes ont envahi les gravats.

Et ce n’est que le commencement. Les tours funéraires sont en partie démolies. Un peu partout, des colonnes ont été abattues. Mais beaucoup sont encore debout, comme des témoins de tout ce qui s’est passé ici.

Une tête de statue endommagée dans le Musée de Palmyre, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid)

Une tête de statue endommagée dans le Musée de Palmyre, le 31 mars 2016 (AFP / Joseph Eid)Au final, la joie l’emporte sur la tristesse. Les dégâts sont lourds, mais les vestiges ont survécu. Je célèbre ce constat de la seule façon possible à cet instant : par un selfie. Je souris sous ma casquette AFP et je me prends moi-même en photo au milieu des ruines. Dès que mon téléphone capte un signal, je m’empresse de publier cette image sur Twitter avec la légende : « l’AFP à Palmyre ».

#AFP IN #Palmyra.. Coming soon :) pic.twitter.com/ioB3VIdDeh

— Maher Al Mounes (@Maher_mon) 27 mars 2016

Je me souviens que, quand j’étais petit, je fanfaronnais parmi mes camarades en leur disant que j’avais vu Palmyre, même si je ne gardais de ma première visite que des souvenirs très brumeux, sans aucun détail.

Aujourd’hui, je suis fier d’avoir visité Palmyre pour la deuxième fois. Je suis fier, aussi, d’avoir été le premier correspondant d’un média étranger à être arrivé sur place après la reconquête de la ville par les forces syriennes. Mes images ont fait le tour du monde. Palmyre a été l’un des plus grands phares culturels du monde antique. Et pour moi, cette ville est aussi devenue le plus grand phare de ma courte carrière de journaliste. Cela fait moins d’un an que j’ai débuté dans le métier, et avoir déjà couvert un événement aussi important que la prise de Palmyre au groupe Etat islamique me procure une joie incommensurable, renforce ma confiance en moi. Je n’oublierai jamais cette journée.

Des soldats syriens bivouaquent dans les environs de Palmyre, le 29 mars 2016 (AFP)

Des soldats syriens bivouaquent dans les environs de Palmyre, le 29 mars 2016 (AFP)Mon séjour à Palmyre prend fin avec l’aube. Nous rebroussons chemin, nous franchissons un poste de contrôle gouvernemental, et tout à coup mon téléphone portable recommence à capter du réseau. Depuis la voiture en mouvement, je commence à transmette mes récits. Dans le même temps, je reçois un flot de messages de mes collègues. Rim, Loay et Youssef à Damas. Rouba, Layal, Rana, Sammy et Joseph à Beyrouth. Tous sont avides de savoir ce que j’ai vu, ce que j’ai vécu. Alors je leur raconte tout. Quand je rentre enfin à Damas, après un passage par Homs, je reçois un coup de téléphone de ma consœur Maya à Beyrouth.

« On est en train d’écrire l’histoire », me dit-elle.

Maher al-Mounes est un journaliste de l’AFP basé à Damas. Suivez-le sur Twitter (@Maher_mon). Cet article a été traduit par Roland de Courson à Paris (lire la version anglaise).