Couvrir le réchauffement climatique

PARIS, 1er décembre 2015 – Pour moi, journaliste chargé de couvrir le changement climatique, une des grandes questions – ou plutôt LA grande question – à laquelle je suis confronté est : sommes-nous sur la bonne voie pour échapper à la catastrophe qui se produira si les températures continuent à augmenter ? Les réponses pouvant être diamétralement opposées, parler du sujet au grand public ressemble à une promenade permanente sur la corde raide, entre catastrophisme et optimisme.

Un peu de contexte : à moins que l’humanité ne mette un terme rapide et radical à son utilisation d’énergies fossiles pour faire fonctionner l’économie, le globe sur lequel nous habitons deviendra bientôt beaucoup plus inhospitalier pour notre espèce qu’il ne l’a été au cours des 11.000 dernières années. Actuellement, nous avons pris place à bord d'un train à grande vitesse qui se dirige droit vers un monde de quatre degrés Celsius plus chaud qu’au milieu du XIXème siècle, quand le réchauffement climatique avait débuté avec la Révolution industrielle. Et croyez-moi, il ne faut surtout, surtout pas en arriver là.

Pollution à Tianjin (Chine) en octobre 2013 (AFP / Ed Jones)

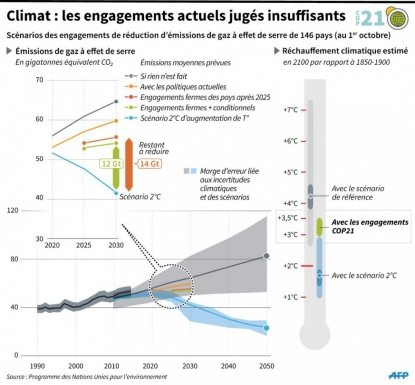

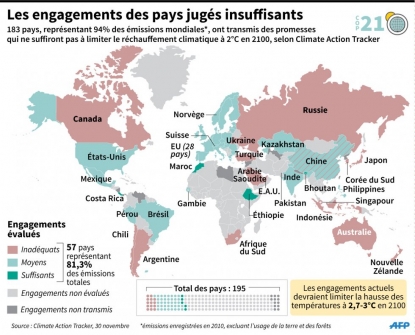

Pollution à Tianjin (Chine) en octobre 2013 (AFP / Ed Jones)Les deux documents – l’un provenant de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), l’arbitre des grandes manœuvres climatiques à l’ONU, et l’autre du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP) – jugent que les projets mis en œuvre par la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Inde, la Russie et les autres pays nous mènent vers un monde à +3°C par rapport à l'ère préindustrielle. A mi-chemin, donc, entre ce vers quoi nous allons (+4°C) et ce vers quoi nous voudrions nous diriger (+2°C). Les promesses prennent effet en 2020 et, dans la plupart des cas, courent jusqu’en 2030.

Budget carbone

Un étalon encore plus précis que la température moyenne terrestre pour mesurer les progrès vers l’objectif de +2°C est ce qu’on appelle le « budget carbone ». Le concept est d’une désarmante simplicité : les scientifiques ont calculé que notre espèce dispose d’un capital fixe, une quantité maximale d’émissions dans l’atmosphère de gaz à effet de serre à ne dépasser sous aucun prétexte. Emettons plus, et toutes nos chances de rester sous la barre des +2°C partent en fumée.

A ce jour, ce capital est d’environ mille milliards de tonnes de dioxyde de carbone. L’an dernier, l’activité humaine a émis quelque 40 milliards de tonnes. Faites le calcul : à ce rythme, nous aurons épuisé notre budget dans moins de trente ans. Dans la réalité, nous dilapidons notre crédit encore plus rapidement car les émissions – même en prenant en compte les promesses nationales faites avant la COP-21 – vont croître année après année jusqu’en 2030 (à propos : il existe d’autres importants gaz à effet de serre comme le méthane – pensez aux flatulences bovines – et le protoxyde d’azote – pensez aux voitures. Lorsqu’on les inclut dans le calcul du budget carbone, ils deviennent les « équivalents carbone » (CO2e). Mais on peut arriver à des projections fiables rien qu'en regardant les émissions de CO2, qui représentent 80% du problème).

Bon. A ce stade, nous voulons savoir : est-ce que tout cela constitue une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Parlez franchement docteur, quelles sont nos chances de nous en tirer ? La réponse dépend en fait de la personne à qui l’on s’adresse.

Alors que j’écrivais un article sur les promesses de réduction des émissions de CO2 formulées par chaque pays – ce que le jargon climatique désigne par INDC (Intended Nationally Determined Contributions) – je suis tombé dans la revue Global Policy sur une étude offrant un son de cloche complètement différent. Selon ce papier, les INDC ne contribueront à atténuer qu’à hauteur de 0,05°C l’augmentation prévue des températures d’ici la fin du siècle. Autrement dit, les engagements de Paris sont de la roupie de sansonnet.

Hérétique

L’auteur de l’étude est le chercheur danois Bjørn Lomborg, « enfant terrible » connu dans les milieux de la politique environnementale pour ses points de vue hérétiques, qu’il a exprimés pour la première fois en 2001 dans son livre « L’écologiste sceptique ». Selon Lomborg, l’humanité est en train de perdre son temps et son argent dans de futiles tentatives de réduire ses émissions de CO2. Mieux vaudrait investir dans la recherche et le développement, inventer les technologies vertes de demain et adoucir l’impact de l’inéluctable changement climatique. Pour lui, il est moins urgent de lutter contre le réchauffement climatique que contre l’éradication de la faim dans le monde, du sida ou de la tuberculose.

Un énorme iceberg se détache du continent Antarctique, en janvier 2008 (AFP / pool / Torsten Blackwood)

Un énorme iceberg se détache du continent Antarctique, en janvier 2008 (AFP / pool / Torsten Blackwood)A première vue, ces idées m’ont semblé dangereusement erronées. Mais dans mon article, il m’a tout de même fallu tenir compte des thèses de Lomborg sur l’INDC. Pour résumer, il pense que les promesses nationales, à elles seules, ne permettront pas d’inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre sur le long terme et que le « budget carbone » explosera.

A moitié vide ou à moitié plein

Face à ces interprétations radicalement opposées, je me suis lancé à la recherche d’un arbitre, une personnalité neutre qui m’aiderait à dire qui avait raison. Et j’ai trouvé Jean-Pascal van Ypersele, un scientifique belge respecté qui, jusqu’à cette année, était le vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Pour être honnête, j’espérais qu’Ypersele démolirait les arguments de Lomborg en deux temps trois mouvements, ce que j’avais été incapable de faire pendant ma longue conversation avec le médiatique professeur danois.

Au téléphone, Ypersele a eu l’air contrarié. Lomborg, a-t-il dit, est « excessivement pessimiste » et ne s’intéresse qu’aux scénarios-catastrophe. « Il tient pour acquis qu’après 2030, plus personne ne fera d’efforts pour réduire les émissions ». J’ai acquiescé. Ce n’est pas une supposition raisonnable. Une des principales questions sur la table à la COP-21 est la mise en place un mécanisme pour s’assurer que les pays continueront à réduire leurs émissions d’oxyde de carbone même après l’échéance.

Mais d’un autre côté, Lomborg n’a pas la prétention de tout prédire, ai-je objecté. Il se contente de jeter un regard froid et dur sur les engagements de Paris et sur leurs conséquences. « Je crois que ce que Lomborg dit, c’est : eh, soyons honnêtes, jusqu’à présent le verre est à 90% vide. Est-ce que je me trompe en disant ça ? »

Un long silence. Et un soupir. « Oui. Il souligne l’importance de ce qui se passera après 2030. Là-dessus, il a raison ». Cela veut-il dire, ai-je continué, que les estimations de l’ONU sont fausses ? Encore un long silence. « Non. Tout dépend des hypothèses de départ ». En d’autres termes : rien n’étant prévu à ce stade pour l’après 2030, les scénarios pour l’avenir dépendent entièrement de l’optimisme (« le monde se mettra d’accord pour continuer à réduire les émissions ») ou du pessimisme (« rien ne sera mis en place ») de la personne qui les formule.

Pollution à Pékin, le 27 novembre 2015 (AFP / Greg Baker)

Pollution à Pékin, le 27 novembre 2015 (AFP / Greg Baker)Voilà qui nous amène au cœur du sujet. Le problème que je soulignais n’était pas un désaccord de type scientifique. Il y en a très peu en matière de climat. Le problème, c’est la façon dont nous parlons du changement climatique, des mesures à prendre pour nous assurer un avenir vivable.

Pas facile pour les Nations unies de communiquer sur le réchauffement climatique et les façons de le combattre. Insistez sur la probabilité d’une issue positive, et vous donnerez aux gens un faux sentiment de sécurité. Dites avec quelle facilité et avec quelle rapidité tout peut tourner à la catastrophe, et on en déduira qu’il est inutile de faire quoi que ce soit puisque tout est fichu de toute façon.

Entre autocongratulation et alarmisme

Résultat : l’ONU fait les deux. Ses communiqués de presse sur les deux études présentent un caractère bipolaire, oscillant entre l’autocongratulation et les avertissements sévères, les raisons d’être optimiste et les raisons d’être pessimiste. Mais son but étant de construire un soutien politique et populaire le plus solide possible à l’action internationale sur le climat, les bonnes intentions l’emportent toujours sur l’analyse clairvoyante et le verre sera toujours à moitié plein : « l’objectif des +2°C toujours à notre portée », « effort mondial sans précédent », etc.

Photo de famille à l'ouverture de la COP-21, le 30 novembre 2015 (AFP / Martin Bureau)

Photo de famille à l'ouverture de la COP-21, le 30 novembre 2015 (AFP / Martin Bureau)Les think tanks sur le climat et les organisations non-gouvernementales – des acteurs majeurs qui comptent parfois des équipes de plusieurs milliers de personnes et gèrent des budgets de plusieurs millions de dollars – sont également confrontés au dilemme du verre à moitié vide ou à moitié plein, et la plupart s’en tirent par des jugements de Salomon. C’est leur boulot. Le fondateur de 350.org, l’ancien journaliste Bill McKibben, est passé maître dans l’art de marcher sur la corde raide entre espoir et désespoir, ce qui a largement contribué à modeler l’opinion publique mondiale en faveur de l’action pour le climat. Au bout du compte, chacun cherche à gagner des partisans à la cause et à les conserver.

Pour les journalistes, et tout particulièrement pour les journalistes d’agence, une telle attitude est impensable. Nous ne convoyons pas un message en faveur de telle ou telle cause. Nous rapportons des informations. Notre travail, tout comme celui des scientifiques, n’est efficace et honnête que s’il n’est pas biaisé.

Et pourtant, les choses sont en train de changer, et c’est fascinant à observer : aussi bien dans les rédactions que chez les scientifiques, des règles tacites qui semblaient universelles s’infléchissent sensiblement dès qu’il s’agit de changement climatique.

Comme l’AFP reçoit les rapports de l’ONU sous « embargo » plusieurs jours avant leur publication officielle, les rubricards environnement ont beaucoup de temps pour les décortiquer et en discuter avec leurs collègues. Généralement, les débats qui surgissent nous permettent de bien juger de l’intérêt d’une histoire et de choisir l’angle le plus intéressant pour en parler. Mais cette fois, les discussions se sont aventurées en territoire inconnu.

« On ne peut pas donner tout le temps des mauvaises nouvelles sur le climat. C’est trop déprimant », a rétorqué un collègue quand j’ai suggéré qu’un des rapports était plus du genre « verre à moitié vide » que « verre à moitié plein ». Quelques semaines plus tôt, une autre collègue m’avait abordé dans un couloir pour me reprocher d’avoir écrit un billet de blog particulièrement sombre sur le réchauffement climatique. « Parle donc de ce qui va bien », m’avait-elle admonesté. Une troisième journaliste spécialisée dans l’environnement m’a confié, avec des cernes sous les yeux, être restée éveillée presque toute la nuit en cherchant un moyen d’insuffler une note positive à un article sur les « points critiques », un phénomène naturel qui, s’il se déclenche, accélérera le réchauffement climatique jusqu’à le rendre totalement incontrôlable.

Climatologues activistes

Depuis quelques mois, je demande souvent aux climatologues auxquels je parle pourquoi ils ont choisi leur spécialité, et s’ils sont inquiets de leurs propres découvertes. En temps normal, le savant est un être en blouse blanche qui ne résonne qu’en équations, vénère la prudence et ne s’enflamme pas facilement. Mais la réalité du changement climatique est tellement oppressante, tellement effrayante que chez eux aussi, les barrières commencent à tomber. Plusieurs climatologues de renom – comme les Américains Michael Mann et James Hansen – se sont ainsi mués en activistes.

Manifestation en faveur d'un pacte mondial sur le climat à Genève avant la Cop-21, le 28 novembre 2015 (AFP / Fabrice Coffrini)

« C’est peut-être ma compréhension scientifique du phénomène qui m’amène à être très inquiet », écrit Peter Clark, professeur à la faculté des sciences de la terre, des océans et de l’atmosphère de l’Oregon State University. Son long mail sur la fonte des glaciers a beau formuler les choses avec prudence et être truffé des avertissements d’usage, la fin est sans appel : « sans un effort concerté pour non seulement réduire, mais bien arrêter complètement et immédiatement les émissions de CO2, nous suivrons une trajectoire qui aboutira à un bouleversement fondamental du monde tel que nous l’avons connu depuis l’avènement de la civilisation ».

Les rapports de l’ONU couvrent la période concernée par les INDC, c’est-à-dire jusqu’en 2030. A cette échelle, l’écart entre la courbe des émissions de CO2 et celle des températures n’a pas l’air épouvantable. C’est lorsqu’on étend la projection jusqu’à la fin du siècle que les choses commencent soudain à se gâter.

Ypersele a raison : les projections de Lomborg sont particulièrement pessimistes parce qu’il part du principe que les pays ne poursuivront pas leurs efforts pour atténuer le réchauffement au-delà de leurs promesses faites à Paris. C’est un scénario très improbable, et cela affaiblit considérablement les arguments du scientifique danois. Mais en faisant attention à ce qui est écrit en petits caractères dans les rapports de l’ONU, on découvre aussi d’autres postulats qui ne semblent pas beaucoup plus réalistes :

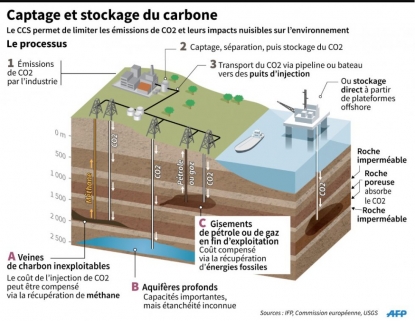

Atteindre l’objectif des +2°C, par exemple, suppose que la totalité de l’économie mondiale devienne « neutre » en termes d’émissions aux alentours de 2070 – c’est-à-dire qu’elle n’émettra pas plus de CO2 que la Terre ne peut en absorber. Cet objectif dépend aussi de l’adoption d’une série de technologies qui n’ont pas vraiment tenu leurs promesses jusqu’à présent (comme le captage et stockage du dioxyde de carbone, ou CCS), qui causent des problèmes en soi (comme les biocarburants ou le nucléaire) ou qui sont encore très loin d’exister à l’échelle industrielle (comme la capture directe du CO2 dans l’air).

Ah, et il ne faut pas oublier de préciser que l’objectif des +2°C sera dépassé presque à coup sûr. La planète s’est déjà réchauffée d’un degré et une augmentation supplémentaire de 0,6 degré est certaine : c’est ce que les scientifiques appellent le « réchauffement irréversible », qui se produira même si nous débranchons toutes les sources mécaniques de CO2 avant Noël. « Pour ce qui est d’éviter le pire, il y a encore un espoir », explique Peter Cox, un expert en modèles climatiques et en géo-ingénierie de l’Université d’Exeter. « Mais nous n’échapperons pas aux deux degrés supplémentaires ».

La Mer de Glace, dans les Alpes françaises, dans les années 1940 (à gauche) et en juillet 2003 (AFP / Jean-Pierre Clatot)

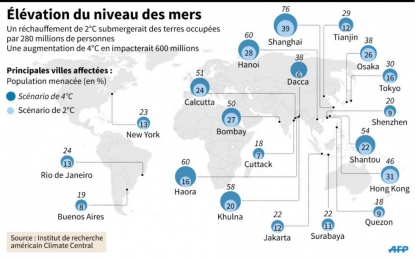

La Mer de Glace, dans les Alpes françaises, dans les années 1940 (à gauche) et en juillet 2003 (AFP / Jean-Pierre Clatot)Deux degrés en plus, c’est de toute façon déjà beaucoup trop. C’est en tout cas l’avis des deux milliards d’êtres humains qui vivent à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, ou bien dans des régions qui sont déjà en train de se transformer en déserts étouffants et inhabitables. Selon une étude récente, une hausse de deux degrés de la température mondiale suffira à submerger des terres où vivent actuellement 280 millions de personnes (et au fait, précisons que l’objectif de +2°C n’a pas été fixé par les scientifiques, mais – au forceps – par le désastreux sommet de Copenhague sur le climat en 2009, qui s’était conclu par un « accord » non contraignant de trois pages grâce auquel les participants espéraient sauver la face).

Tant qu’on y est, ajoutons que les projections de l’ONU présupposent que toutes les promesses de réductions d’émissions seront tenues, que nous serons capables de les surveiller et de les mesurer, et que l’argent que de nombreux pays pauvres demandent en échange de leurs efforts leur sera effectivement versé.

Et il faudrait peut-être que l’ONU explique pourquoi, après avoir lourdement insisté dans cinq rapports consécutifs sur le fait que le pic d’émissions de gaz à effet de serre devait être atteint en 2020 au plus tard, le concept même d’année-plafond pour les émissions a disparu de l’édition 2015. Serait-ce parce qu’e nous savons désormais que la pollution au CO2 continuera d’augmenter au cours des quinze prochaines années, même si les promesses de Paris sont respectées ?

Tempête à Wimereux, dans le nord de la France, en janvier 2007 (AFP / Philippe Huguen)

Tempête à Wimereux, dans le nord de la France, en janvier 2007 (AFP / Philippe Huguen)La solution évidente au problème du réchauffement climatique a longtemps semblé être la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, via une moindre utilisation des énergies fossiles. Mais comme nous n’avons rien fait de tel, les possibilités de limiter la hausse de la température à +2°C se sont amoindries au fil du temps. Peut-on encore s’en sortir ? Bien sûr que nous pouvons. Le pompon est à notre portée. Encore quelques tours de manège, nous dit-on, et nous pourrons l’attraper…

Marlowe Hood est un journaliste spécialisé dans l’environnement, basé à Paris. Suivez-le sur Twitter (@marlowehood). Cet article a été traduit par Roland de Courson.

La mer d'Aral en 2005 près de Dzhambul, au Kazakhstan (AFP / Vyacheslav Oseledko)

La mer d'Aral en 2005 près de Dzhambul, au Kazakhstan (AFP / Vyacheslav Oseledko)