Un retour au pays, en plein Brexit

LA HAYE – Rentrer au pays après des années d’expatriation constitue souvent une épreuve difficile, et même étonnamment brutale. Les temps ont changé, on a perdu contact avec l’univers qu’on a laissé derrière soi... Je n’y ai pas échappé, moi la Britannique, de retour en Europe au moment même où la querelle au sujet du Brexit est à son paroxysme.

Je suis revenue juste à temps pour voir mon pays aux prises avec sa pire crise politique depuis des années. Une crise qui, pour citer inexactement les Clash, le groupe punk londonien dont les chansons ont imprégné mon adolescence, se résume à « Should we stay or should we go ? ». Devons-nous partir ou devons-nous rester ? On parle ici de l’Union européenne.

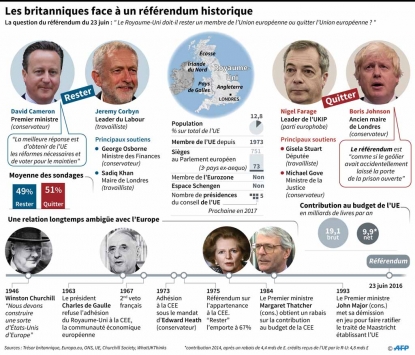

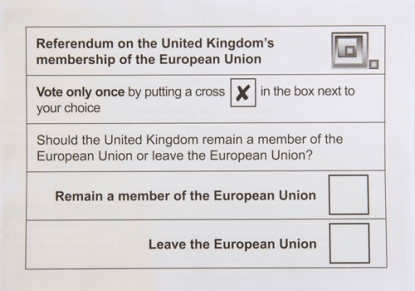

Le 23 juin, les Britanniques vont prendre part à ce qui sera probablement le vote le plus lourd de conséquences de leur génération. Malheureusement, comme pour des millions d’autres citoyens vivant à l’étranger depuis plus de quinze ans, la loi m’empêche d’y participer.

Mais depuis que nous nous sommes installés aux Pays-Bas en août dernier, ma famille et moi sommes retournés en visite en Grande-Bretagne à plusieurs reprises. C’est un luxe que nous ne pouvions nous permettre durant toutes les années où nous vivions loin de l’Europe. Nous avons donc pu assister, en simples spectateurs, à la controverse grandissante au sujet de l’avenir de notre pays. Ce qui a commencé comme une discussion polie est devenu de plus en plus aigre, de plus en plus déchirant, jusqu’à prendre l’allure d’une bagarre furieuse et sordide où tous les coups sont permis.

Le mois dernier, pendant une petite fête de famille en Angleterre, j’ai été surprise de ne pas trouver une seule personne qui se déclarait convaincue par la campagne pour le maintien dans l’UE menée par le Premier ministre David Cameron. De toute évidence, après toutes ces années à l’extérieur, j’ai totalement perdu le rythme des réalités en Grande-Bretagne…

« On ne veut pas être gouvernées par Merkel », m’a dit une vielle dame pendant une conversation par un beau jour de printemps. « Nous avons fait deux guerres mondiales pour ne pas tomber sous le contrôle des Allemands, alors pourquoi nous soumettre à eux maintenant ? »

J’en ai presque avalé mon thé de travers. Rien que la veille, j’avais dit en rigolant à mon mari, un ancien acteur qui aime à imiter le célèbre discours guerrier « We shall fight them on the beaches » de Winston Churchill pour interloquer les enfants, d’arrêter de faire ça car plus personne ne parle de la guerre désormais. Je pensais qu’à notre époque mondialisée, connectée en permanence et où il est si facile de voyager pour pas cher, la méfiance entre Européens était à remiser au placard des mauvais souvenirs, au même titre que ce jour du début des années 1970 où un homme dans une blanchisserie avait craché sur ma mère à cause de son accent allemand et lui avait crié de retourner dans son pays.

(AFP / Paul Ellis)

(AFP / Paul Ellis)Oui, je suis à moitié allemande. La conséquence d’une rencontre, dans le Berlin divisé et encore largement en ruines du début des années 1950, d’un Anglais et d’une Allemande. Pendant que mon grand-père, un dentiste, avait été enrôlé dans l’armée nazie à la fin de la guerre pour exercer son métier dans un U-Boot, le grand-père de mon mari débarquait avec l’avant-garde sur les plages de Normandie. Ma grand-mère anglaise avait perdu son premier amour dans la boucherie de la Première guerre mondiale. Et mon Oma allemande était une des Trümmerfrauen payées pour déblayer, à la main, les gravats dans les rues de Berlin dans les années 1940.

Quand j’étais enfant, je n’étais jamais identifiée de façon tranchée comme Britannique ou comme Allemande. Depuis toute petite, quand mes camarades de classe me demandaient ce que j’étais, je répondais toujours : « Européenne ».

(AFP / Daniel Leal-olivas)

(AFP / Daniel Leal-olivas)Je possède un passeport britannique, j’aime que mon thé soit assez fort pour que la cuillère tienne debout toute seule dans la tasse, et je préfère étaler de la Marmite ou de la marmelade sur mon toast. J’ai grandi en lisant les aventures de l’Ours Paddington et Le Monde de Narnia, et j’ai été abreuvée par les rebondissements de la politique britannique pendant l’ère Thatcher.

Mais je guettais aussi avec impatience l’arrivée du Lebkuchen qu’envoyait mon Oma pour Noël. Mon enfance a été bercée par les chansons allemandes que me chantait ma mère et qui restent encore profondément gravées dans ma tête. Et j’ai pleuré à chaudes larmes en regardant à la télévision la chute du mur de Berlin et la réunification d’une ville que j’ai toujours considérée comme ma seconde maison.

Le leader de l'UK Independence Party (UKIP) Nigel Farage lance une campagne d'affichage en faveur du Brexit, le 16 juin à Londres (AFP / Daniel Leal-Olivas)

Le leader de l'UK Independence Party (UKIP) Nigel Farage lance une campagne d'affichage en faveur du Brexit, le 16 juin à Londres (AFP / Daniel Leal-Olivas)Bref, comme beaucoup de gens en Grande-Bretagne, je suis un produit de l’immigration. Et comme c’est justement la question de l’immigration qui domine les disputes sur le Brexit, assister à ce débat sur la présence ou non dans l’UE est vraiment éprouvant pour moi. C’est une querelle viscérale, dévastatrice, qui déchire de nombreuses familles – dont la mienne – et qui polarise le pays.

Un de mes proches, qui avait fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans le Marché commun lors du référendum de 1975, envisage maintenant de voter pour le Brexit. Pas à cause de l’immigration soi-disant hors de contrôle, dit-il, mais à cause des normes européennes tentaculaires, de la bureaucratie étouffante de Bruxelles qui hérissent bien des Britanniques au caractère traditionnellement têtu.

Le 23 janvier 1972 au palais d'Egmont à Bruxelles, le Premier ministre britannique Edward Heath signe l'acte d'adhésion de son pays à la Communauté économique européenne (AFP / STF)

Le 23 janvier 1972 au palais d'Egmont à Bruxelles, le Premier ministre britannique Edward Heath signe l'acte d'adhésion de son pays à la Communauté économique européenne (AFP / STF)Quelques semaines après l’épisode marquant de la vieille dame qui ne voulait pas être gouvernée par Merkel, j’étais de retour en Grande-Bretagne pour une autre célébration entre proches. Cette fois, cela se passait de l’autre côté de la chaîne montagneuse des Pennines qui, il y a presque six siècles, marquait la frontière entre les deux branches rivales de la Maison Plantagenêt pendant la Guerre des Deux-Roses. Et cette fois, une écrasante majorité dans l’assistance se déclarait en faveur du maintien dans l’UE.

L’argument ? Oui, l’Europe a besoin de réformes, mais le Royaume-Uni peut aider de l’intérieur. Quitter l’Union nous priverait de tous les bénéfices et aggraverait nos problèmes économiques. Et qui a envie de demander un visa pour chaque voyage en France ou en Espagne?

Pure coïncidence, cette réunion avait lieu à moins d’une trentaine de kilomètres de Bristall, le village du Yorkshire où la députée Jo Cox a été tuée le 16 juin dernier. Un meurtre qui a choqué le pays, tout en jetant une nouvelle et sinistre lumière sur le débat autour du Brexit.

Hommage à Jo Cox sur Parliament Square, à Londres (AFP / Ben Stansall)

Hommage à Jo Cox sur Parliament Square, à Londres (AFP / Ben Stansall)Cox a été poignardée et abattue de plusieurs coups de feu en plein jour et en pleine rue par un homme au cri de « Britain first ! », « Le Royaume-Uni d’abord ». La police a parlé d’attaque « ciblée » contre la parlementaire, fervente partisane du maintien dans l’UE. Lors de sa première comparution devant le tribunal pour sa mise en accusation, le suspect, décrit comme un extrémiste mentalement dérangé, n’a prononcé qu’une seule phrase : « Mort aux traîtres, liberté pour le Royaume-Uni ».

Après ce meurtre, le premier d’un parlementaire en exercice depuis 1990, de nombreux Britanniques, y compris dans ma famille, ont du mal à comprendre comment les choses ont pu aller aussi loin. Quelle que soit l’issue du référendum du 23 juin, les plaies laissées par cette bataille historique resteront profondes, et se refermeront difficilement.

(Ce texte a été traduit par Roland de Courson à Paris).

(AFP / Daniel Leal-olivas)

(AFP / Daniel Leal-olivas)