Voyage avec Dylan

HONG KONG, 25 juin 2012 - Mon voyage avec Dylan a commencé à la fin des années soixante, quand j’ai entendu cette voix unique, envoûtante, chanter à la radio une chanson tout aussi unique et envoûtante : « Mr Tambourine Man ».

J’avais quinze ans, j’habitais à Glasgow et j’avais remporté un tournoi de golf junior. J’avais gagné un bon d’achat de deux livres avec lequel je pouvais choisir moi-même le prix qui me serait remis plus tard, lors du dîner annuel du club de golf.

Tous les autres lauréats du tournoi s’étaient rués au magasin de golf pour acheter des putters, ou bien des balles de golf, ou bien des parapluies de golf. Quand mon tour est venu et que les gens ont vu quel prix j’avais choisi, j’ai senti pas mal de regards désapprobateurs converger vers moi. Je m’étais acheté un best-of de Bob Dylan… Pas vraiment ce qu’on attendait de moi dans un club de golf !

Je suis devenu obsédé par Dylan : la voix, l’écriture, la vision de l’Amérique et des rapports humains, les couvertures-culte des albums, sa capacité de changement, sa mystique. Peu d’artistes se sont autant de fois redéfinis eux-mêmes. A peine quatre années se sont écoulées entre la critique sociale mordante de « Who Killed Davey Moore », une cinglante condamnation de la boxe, et la poésie sombre et surréaliste de « Visions of Johanna ». « Who killed Davey Moore, why and what’s the reason for ? » («Qui a tué Davey Moore ? Pourquoi et pour quelle raison ? ») était devenu: « The Ghost of electricity howls in the bones of her face» («Le spectre de l’électricité souffle dans les os de son visage»). Et à l’époque, Dylan n’avait que 24 ans.

Il y a eu la disparition après un mystérieux accident de moto et la discrète renaissance avec «John Wesley Harding ». Puis son premier déclin artistique avec le mal-aimé « Self Portrait ». Puis le retour à la forme au milieu des années soixante-dix avec « Blood on the Tracks ».

Dylan à la une d'un magazine chinois en avril 2011 (AFP / Frederic J. Brown)

Dylan à la une d'un magazine chinois en avril 2011 (AFP / Frederic J. Brown)Pendant ces années, j’ai découvert un monde d’enregistrements clandestins, que j’achetais sous le manteau comme s’il s’était agi d’alcool de contrebande chez Virgin Records, à l’époque où c’était encore un magasin alternatif. Puis je me suis enfoncé encore plus profondément dans le monde du Dylan « underground », par le biais de collectionneurs qui m’envoyaient des copies d’obscurs enregistrements réalisés pendant des fêtes chez ses amis, de ses premières apparitions à la radio, de ses premiers spectacles au Gaslight Cafe de Greenwich Village, et du mystérieux « Basement Tapes », une plongée dans la vieille, étrange Amérique, comme disait Greil Marcus.

A cette époque, Dylan ne partait pas en tournée. Ce n’est qu’en 1974, huit ans après qu’un fan mécontent lui eut crié : « Judas ! » pendant un concert en Angleterre, qu’il a finalement repris la route. Alors qu’il parcourait les Etats-Unis en long et en large, la seule façon pour moi d’écouter ses concerts étaient les bandes magnétiques pirates que mes amis m’envoyaient.

J’ai acheté des enregistrements et un livre non-publié d’AJ Weberman, connu pour avoir régulièrement fouillé dans les poubelles de la maison de Dylan de MacDougal Street à New York, pour essayer d’en savoir plus long sur lui. Je me suis constitué une collection de bouquins. J’ai conservé tous mes vieux numéros de Rolling Stone, qui suit Dylan depuis le tout début. Je conserve encore des coupures jaunies du «Melody Maker » et du « New Musical Express ».

Finalement, j’ai vu Dylan. Quatre nuits d’affilée. Cela s’est passé en 1978 à Londres. Depuis, je l’ai probablement revu une trentaine de fois.

Les meilleurs concerts de lui auquel j’aie assisté, c’est, peut-être, sa série de trois spectacles au Grand Rex, à Paris, en 1990. Sous les projecteurs, il a chanté « Visions of Johanna » et, pendant un moment, il est redevenu le Bob Dylan de 1966, celui qui venait de transformer à jamais la musique populaire.

A travers Dylan, j’ai découvert Rimbaud, William Blake, Ezra Pound et TS Eliot, Woody Guthrie, les vieux enregistrements de l’Anthology of American Folk Music de Harry Smith, et quelques leçons de base dans la vie, ne pas avoir peur de changer et de faire ce que je crois juste, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser.

Le concert de Bob Dylan sur l'île de Wight, devant 150.000 spectateurs, le 2 septembre 1969 (AFP)

Le concert de Bob Dylan sur l'île de Wight, devant 150.000 spectateurs, le 2 septembre 1969 (AFP)Dans les années soixante-dix, j’ai tenu la rubrique musique dans un journal en Ecosse. J’ai rencontré beaucoup de ceux qui l’ont connu ou rencontré : Joan Baez, Leonard Cohen, son ancien impresario Albert Grossman, Johnny Cash, Carlos Santana, Donovan, les musiciens de Kokomo qui l’avaient accompagné dans « Desire », le photographe Elliot Landy, auteur de la couverture de « Nashville Skyline ». Et, un dimanche après-midi à Glasgow, Allen Ginsberg, après un récital de poésie à l’Université de Glasgow. Dylan et lui avaient réalisé un enregistrement des « Songs of Innocence and of Experience » de William Blake, et j’ai demandé à Ginsberg s’ils allaient le rendre public.

« Bob a dit non », m’a répondu Ginsberg. « Garde-le pour tes amis, ça leur fera plaisir ».

Tous semblaient l’aimer sincèrement. Ils disaient qu’il était drôle, qu’il pouvait sans problème affronter un public de 20.000 personnes, mais qu’il ne pouvait pas supporter d’être poussé dans une pièce pleine de gens tous désireux de passer leur bon moment avec Bob Dylan.

Le plus près que je me sois approché de lui, c’est en 2000, quand j’ai été invité à la présentation du Polar Music Prize à Stockholm et qu’il est passé à quelques mètres de moi. Je ne l’ai pas pris en photo. Je ne lui ai pas lancé : « merci pour tout Bob ! » J’ai juste vu venir mon bon moment avec Dylan et puis je l’ai laissé filer, comme ça.

Je suppose que ma façon de l’apprécier a évolué au fil des années. Avant, c’était la voix, et la poésie, et la musique et, oui, la mystique. Au début des années soixante-dix, peu de gens parlaient vraiment de Bob Dylan. Mes amis s’intéressaient plus à Led Zeppelin et Black Sabbath.

A la veille du premier concert de Dylan en Chine, le 5 avril 2011 à Pékin (AFP / Frederic J. Brown)

A la veille du premier concert de Dylan en Chine, le 5 avril 2011 à Pékin (AFP / Frederic J. Brown)Dans le passé, un concert de Dylan, c’était une denrée rare. Mais depuis presque vingt ans, il est en tournée pratiquement sans interruption et attire une armée d’inconditionnels qui le suivent de concert en concert, s’agglutinent près de la scène dès que les lumières s’éteignent et bouchent la vue de tout le monde. A en croire les descriptions de concerts que ses fans publient sur internet, on pourrait penser que tous ont tissé de véritables liens avec l’homme sur la scène. Un petit marché de l’édition a également fleuri autour de Dylan, couvrant de titres de livres révérencieux le moins révérencieux des artistes.

Au fil des années, ma façon d’apprécier Dylan a mûri aussi. Maintenant, je me demande où, et comment, est née sa manière de percevoir la condition humaine. Ses chansons ont l’art de décrire nos propres sentiments de façon troublante, un talent que peu d’autres écrivains possèdent.

Dans un de ses derniers morceaux, « Trying to Get to Heaven », il chante : «When you think you’ve lost everything, you find out you can always lose a little more» («Quand tu crois que tu as tout perdu, tu découvres que tu peux toujours perdre un peu plus»). Cela me fait toujours penser au fait de vieillir, et aussi aux tragédies qui peuvent vous tomber dessus quand vous vous y attendez le moins.

A l’époque, cela me semblait évident. Mais comment quelqu’un qui a 21 ans a-t-il pu écrire : « you just kinda wasted my precious time, but dont’ think twice it’s alright » (« Tu m'as fait perdre mon temps précieux, c'est tout. Mais n'y pense plus, tout va bien. »)

Un jour, alors que je vidais mon appartement en France avant un déménagement à Hong Kong, j’ai pris toute ma collection Dylan et je l’ai disposée sur une étagère. La pile formait une pyramide : les 33 tours vinyles à la base, puis les bandes magnétiques, puis les enregistrements de concerts en VHS, puis les cassettes, puis les CD et les DVD. Enfin, au sommet, un iPod.

J’ai reculé, j’ai regardé, et j’ai pensé : « voilà ma vie ».

Ou, comme dit Dylan, « My life in a stolen moment ».

Eric Wishart est le directeur régional de l'AFP pour l'Asie-Pacifique, basé à Hong-Kong.

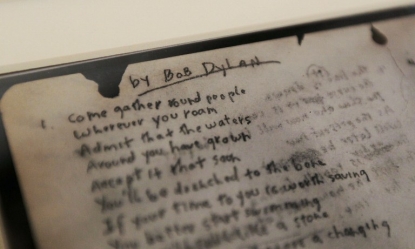

Le manuscrit des paroles de "The Times They Are A-Changin" mis aux enchères chez Sotheby's à New York, en décembre 2010 (AFP / Getty Images / Chris Hondros)

Le manuscrit des paroles de "The Times They Are A-Changin" mis aux enchères chez Sotheby's à New York, en décembre 2010 (AFP / Getty Images / Chris Hondros)