Les femmes à deux maris et le « Viagra himalayen »

DHO THARAP (Népal), 6 novembre 2012 – «On est au milieu de l’Himalaya. Sur qui voulez-vous que j’essaye ça?»

Je pose cette question tout en roulant, entre le pouce et l’index, un petit objet noueux qui a le poids et la consistance d’une écorce de noix de cajou. Une chose étrange. Presque d’un autre monde...

Mon interprète prend un air embarrassé. Il refuse de traduire ce que je viens de dire à mes hôtes.

« Ce n’est pas du Viagra ! C’est du Viagra himalayen. C’est différent ! Ça ne fonctionne pas de la même façon ! » proteste-t-il.

Le « Viagra himalayen », que les habitants des plus hautes montagnes du monde appellent yarchagumba, est un champignon d’altitude connu pour ses vertus aphrodisiaques. En fait, il s’agit de deux organismes : la larve d’un papillon de nuit de l’Himalaya et le champignon Cordyceps. Les spores du champignon attaquent la larve pendant qu’elle vit sous terre. La larve meurt, et un champignon lui éclot hors de la tête.

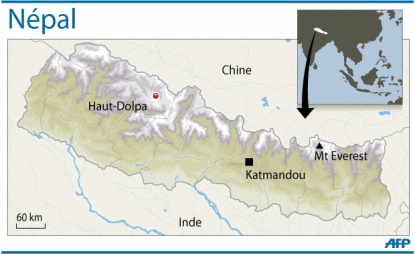

La Chine est extrêmement friande de cet obscur champignon, dont le cours du kilogramme frise les 20.000 euros, quelque part entre celui de l’argent et celui de l’or. Au Népal, des milliers de cueilleurs peuvent nourrir leurs familles pendant un an avec une seule bonne récolte. Je me trouve sur leur terrain de chasse : l’ancien royaume mythique du Haut-Dolpa.

(AFP / Nom du photographe)

(AFP / Nom du photographe)Malgré les dénégations de mon interprète, les herboristes chinois pensent que le yarchagumba (un excellent équilibre entre le yin et le yang vu qu’il s’agit à la fois d’un animal et d’un végétal) stimule la vigueur sexuelle. La substance était relativement inconnue dans le monde occidental jusqu’en 1993, année où elle fut soupçonnée d’être à l’origine de la victoire d’une équipe féminine chinoise aux championnats du monde d’athlétisme à Stuttgart. L’entraîneur s’était vanté d’avoir administré le champignon à ses coureuses, mélangé à du sang de tortue…

Avec un photographe du nom de Samir et un guide local, je profite de l’hospitalité des habitants du Haut-Dolpa dans une auberge exiguë de Dho Tharap, qui s’autoproclame « le village le plus haut du monde » (4.300 mètres). Nous venons de passer une semaine dans cette contrée, à nous lier avec sa petite population de bergers et de paysans d’ethnie tibétaine qui survit dans un des environnements les plus durs et les plus désolés sur Terre.

Monastère bouddhiste à Dho Tarap, dans le Haut-Dolpa (AFP / Samir Jung Thama / www.thegreathimalayatrail.org)

Monastère bouddhiste à Dho Tarap, dans le Haut-Dolpa (AFP / Samir Jung Thama / www.thegreathimalayatrail.org)Depuis une semaine, nous ne mangeons que de la nourriture de trekking frite, trouvons des solutions improvisées aux appels pressants de la nature, supportons les assauts du mal des montagnes et marchons tous les jours, presque toute la journée. Alors, je commence à avoir grand besoin d’un petit remontant.

Personne ne m’a encore proposé de sang de tortue. Pour combattre le froid, j’en suis à mon cinquième verre de quelque chose d’encore plus puissant : un vin de riz tibétain appelé raksi, dont une giclée suffirait sans doute à décaper toute la peinture d’un avion de ligne. Comme accompagnement, l’aubergiste, une sorte de caricature de patriarche himalayen, fait circuler un plateau contenant divers types de larves séchées. Les plus grosses d’entre elles coûte 5.000 roupies (45 euros) la pièce. Le reste vaut à peine le dixième de cette somme.

Pemu (c’était le nom de l’aubergiste) a l’air d’être un type bien. Quelques minutes plus tôt, il a répondu franchement à mes questions avinées et indiscrètes sur sa vie amoureuse, après qu’il m’eut révélé que lui et son frère avaient épousé la même femme.

Les pèlerins convergent vers la Montagne de Crystal, à 4.300 m d'altitude, pour le Festival du Dragon Shey (AFP / Frankie Taggart)

Les pèlerins convergent vers la Montagne de Crystal, à 4.300 m d'altitude, pour le Festival du Dragon Shey (AFP / Frankie Taggart)Il s’agit d’un arrangement matrimonial insolite, pratiqué un peu partout dans l’Himalaya : la polyandrie, qui empêche la succession familiale d’être divisée entre deux frères.

Non, dit-il. Ils ne « partagent » pas leur épouse au même moment. Ils font ça à tour de rôle. Une nuit l’un, une nuit l’autre.

Pemu contemple les liasses de roupies que, dans mon ivresse, je compte maladroitement sous ses yeux. Il m’encourage à en dépenser une partie pour goûter à son yarchagumba.

Bon, j’y vais. Je me décide pour un des plus petits spécimens. Le yarchagumba doit normalement être pris avec du thé, ou bien réduit en miettes et mélangé à de la soupe ou à un ragoût. Enhardi par le raksi, j’avale le mien d’un seul coup, comme on avale un cachet d’aspirine.

«Cette nuit, tu vas dormir comme jamais tu n’as dormi et demain, tes douleurs d’estomac et ton mal des montagnes auront disparu», assure Samir.

Les douleurs d’estomac ont commencé plus d’une semaine plus tôt, en partie à cause du contraste soudain entre les bons dîners dans les restaurants de Katmandou auxquels je suis habitué et l’austère nourriture du randonneur. Mais je crois que la principale cause de mon mal est le fait d'avoir vu une de mes chaussures de marche chuter de près de deux mètres dans la fosse des latrines, et faire un grand « splash » dans les excréments produits par les 15.000 pèlerins d’un festival bouddhiste (ne me demandez pas comment cet accident a pu se produire). J’en ai été quitte pour la repêcher avec l’aide d’un moine qui passait par là. Moyennant finances, le religieux a accepté de me tenir fermement par les pieds pendant que, penché au dessus de la fosse puante, j'attrapais ma chaussure à l'aide d'un bâton de randonneur.

C’est un voyage hors du commun dans tous les sens du terme. Peu de journalistes ont visité le Haut-Dolpa, une contrée qui ne s’est ouverte au reste du monde qu’au début des années 1990. Tapez le nom de la région sur un moteur de recherche, et vous tomberez essentiellement sur des articles à propos de la guérilla maoïste qui y a sévi pendant dix ans, et sur des récits de voyage plus ou moins fiables.

Le but principal de ma présence, c’était de couvrir le Festival Shey, qui n’a lieu que tous les douze ans pendant l’année du Dragon et au cours duquel a lieu la course des chevaux la plus haute du monde. Nous avons parcouru les montagnes en hélicoptère et atterri à 4.100 mètres d’altitude. Mais nous aurions aussi bien pu débarquer sur la planète Mars tant cette étendue aride, magnifique, a peu à voir avec le reste du Népal. Plutôt que de retourner à notre vie habituelle à Katmandou tout de suite après le festival, nous avons décidé de rester un peu plus longtemps sur place. Nous étions curieux d’observer de plus près la vie dans un pays où les parents paient les frais de scolarité de leurs enfants avec du fumier de yak et où, dans beaucoup de familles, des frères épousent la même femme.

Champs de yarchagumba dans le haut Himalaya (AFP / Frankie Taggart)

Champs de yarchagumba dans le haut Himalaya (AFP / Frankie Taggart)Au cours des dix jours qui ont suivi, j’ai interviewé une cinquantaine de personnes. Parmi elles, l’acteur principal du film franco-népalais « Himalaya – l’enfance d’un chef », sorti en 1999 et nominé aux Oscars. Malgré le succès planétaire du film, l’acteur vieillissant est retombé dans l’oubli et a retrouvé sa vie simple de paysan du toit du monde. J’ai aussi rencontré Matthieu Ricard, généticien moléculaire et fils du philosophe français Jean-François Revel, devenu moine tibétain et confident du Dalaï-Lama.

Difficile, parfois, de lier conversation avec des gens à qui l’on a toujours appris que parler à des étrangers ou se laisser photographier est un péché. La langue, de toutes façons, pose en soi un problème: la plupart des habitants du Haut-Dolpa, notamment ceux qui vivent dans des hameaux situés à deux jours de marche du village le plus proche, ne parlent que le dolpo, un dialecte tibétain, et n’ont pas la moindre notion de népali, la langue officielle du pays.

Par conséquent, je me suis souvent retrouvé dans la situation suivante : je posais mes questions en anglais, mon interprète les traduisait en népali, puis l’interprète de mon interprète les traduisait en Dolpo à l’intention de mon interviewé, dont la réponse me parvenait par le même chemin, mais en sens inverse. Pour ce qui est de rapporter fidèlement les propos de mon interviewé, j’ai sans doute fait mieux…

Jeunes pèlerins au Festival du Dragon Shey (AFP / Frankie Taggart)

Jeunes pèlerins au Festival du Dragon Shey (AFP / Frankie Taggart)Il est difficile de ne pas succomber aux clichés les plus plats quand on évoque la vie « simple » des habitants « pauvres mais heureux » du Haut-Dolpa. Ces poncifs, pourtant, semblent être l’inévitable reflet de la vérité. L’espérance de vie est affreusement basse : moins de cinquante ans pour les hommes comme pour les femmes. L’immuable succession d’étés brûlants et d’hivers polaires est un test d’endurance qui s’étend pratiquement du berceau jusqu’à la tombe. Pendant mon voyage, j’ai rencontré un groupe de trois éleveurs qui conduisaient leurs buffles jusqu’à la ville la plus proche, à une journée de marche. Le plus vieux d’entre eux n’avait pas six ans. Mais tous les gens que j’ai rencontrés, même les plus misérables, exprimaient la gaité, l’amitié et, surtout, la paix.

Beaucoup d’habitants du Haut-Dolpa n’ont jamais vu Katmandou, à plus forte raison le reste du monde. Et pourtant, chacun semble conscient de l’extrême pauvreté de son existence. S’ouvrir au monde extérieur, à n’importe quel prix, est perçu comme le remède miracle. Ce peuple profondément religieux commence à sentir que le Bouddhisme ne peut, peut-être, résoudre à lui seul tous ses problèmes. Malgré la croyance très répandue dans le pouvoir des « amchi », les guérisseurs religieux traditionnels, des parents viennent parfois me voir sous ma tente, le soir, pour me demander des médicaments occidentaux avec lesquels soigner leurs enfants malades.

Si vous ne parvenez pas à visualiser cette vidéo correctement, cliquez ici.

A l’autre bout de l’échelle, des hommes d’affaires entreprenants, comme Pemu, commencent à remplacer les drapeaux de prière sur les toits de leurs maisons par des antennes paraboliques. Le Coca-Cola a fait son apparition. On retrouve des canettes vides abandonnées dans les temples, et même dans les cols de montagne les plus reculés. Le tourisme est une industrie encore balbutiante au Haut-Dolpa, et les habitants deviennent de plus en plus conscients du fait que cette activité peut leur remplir les poches, et les aider à construire écoles et hôpitaux.

Il serait facile, pour un journaliste britannique comme moi, de faire la morale à des gens qui vivent dans la misère, de les exhorter à se méfier des influences occidentales, tout ça pour m’assurer que ce pays mythique et pur sera toujours aussi mythique et aussi pur lors de ma prochaine visite. Alors je crois qu’il incombe surtout à ceux qui viennent ici, les touristes, les agences de trekking, les ONG, les cinéastes et les journalistes, de prendre garde à ce que l’inévitable ouverture du Haut-Dolpa ne pollue à jamais sa culture millénaire.

Quand je me réveille après ma nuit de débauche au raksi et au « Viagra himalayen », j’ai l’esprit clair comme le cristal. Je souris jusqu’aux dents et ne ressens plus cette douleur à l’estomac lancinante qui m’a torturé pendant plus d’une semaine. Je me dis que le Haut-Dolpa a beaucoup plus à offrir que ses paysages sublimes, ses remèdes-miracle contre la gueule de bois et ses étranges histoires de polyandrie. J’ai eu la chance de découvrir les habitants d’une des régions les plus reculées de la planète qui, à l’orée d’une modernité qui transformera à jamais leurs vies et malgré la pauvreté noire dans laquelle ils vivent encore, semblent vivre en paix avec le monde.

(AFP)

(AFP)