« Fous-leur la paix, tu vois bien qu’ils souffrent »

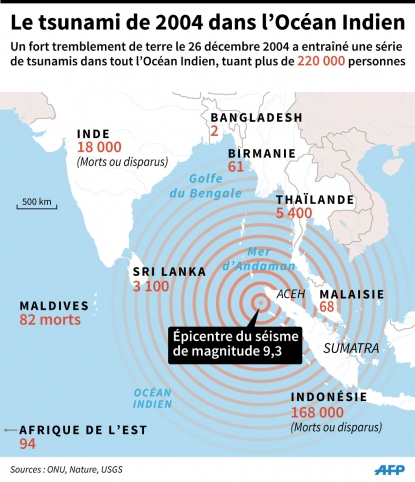

PARIS, 23 décembre 2014 - Ça commence par un coup d’œil sur le fil AFP, un matin au réveil, dans la fraîcheur de Hanoï. Un tsunami a frappé dans l’Océan indien. L’Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka sont touchés. Les bilans explosent, on dépasse la centaine de milliers de morts et disparus, et ça grimpe heure par heure.

Nous sommes fin décembre, tout le monde est en vacances et il s’agit de ce qu’on appelle dans notre jargon sec et clinique « une actu mondiale ». Bref, Hong Kong, la direction régionale, risque de m’appeler. Ai-je envie de partir, de témoigner au cœur de l’info, de tout faire pour que le monde sache ? Non. Le mythe a la vie dure, mais non. On n’a pas forcément la fibre à tout moment, en toutes circonstances. Je suis fatigué et je ferais bien une pause.

Le tsunami s'abat sur Koh Raya, près de Phuket en Thaïlande, le 26 décembre 2004 (AFP / John Russell)

Le tsunami s'abat sur Koh Raya, près de Phuket en Thaïlande, le 26 décembre 2004 (AFP / John Russell)Cette logique-là ne résiste pas longtemps. « On n’a personne dans la région. Franchement, j’ai besoin de toi », me dit-on. On m’envoie en Inde. Trente minutes après, ce sera plutôt Aceh, en Indonésie. Et puis non. « Pars à Bangkok, on verra là-bas, je pense que tu prendras un autre vol pour Phuket. Beaucoup de touristes étrangers ont été touchés ».

Désormais, je ne lis plus le fil de la même manière. Il faut aller à l’essentiel : où en sommes-nous ? Que s'est-il passé à Phuket ? Dans quel état est la ville ? Est-ce que les avions vont pouvoir atterrir ? Y aura-t-il de l'électricité ?

Je sais qu’une collègue part au Sri Lanka, qu’un autre va vers Aceh, que le bureau de Bangkok se renforce, que des photographes débarquent de partout. La machine AFP se met en marche avec une efficacité, dans ces moments-là, sans égale. Peu à peu, une fumée d’images envahissent la tête, une gravité aussi. Il y aura des corps, de la souffrance, des galères. Peut-être pas d’endroit pour dormir, et la nécessité de transmettre. Ai-je envie d’y aller maintenant ? La question ne se pose plus. J’y vais.

L’adrénaline monte un peu, comme l’appréhension. Et une certitude, déjà, que je suis bien incapable d’expliquer mais que j’ai déjà ressenti par le passé dans des situations extrêmes : je vais voir l’horreur mais pour rien au monde je ne cèderai ma place à quiconque. Ma femme comprend mon départ, mais je ne suis pas trop sûr de ce qu’elle pense. Je suis déjà loin, elle le sait.

J’attends ma valise devant le tapis de l’aéroport de Phuket. J’ai embarqué avec des ONG, des cameramen et quelques touristes en retard d’un siècle. J’appelle Bangkok, où mon collègue Philippe Agret, qui se trouvait en vacances à la plage dans le Golfe de Thaïlande, a été mobilisé. Je suis content : on se connait bien. Il y a du respect, de l’amitié, ça peut aider.

Une rue de Phuket quelques heures après le tsunami, le 26 décembre 2004 (AFP)

Une rue de Phuket quelques heures après le tsunami, le 26 décembre 2004 (AFP)« Il me faudrait un bon papier, bien écrit, un reportage. Tu peux m’annoncer quelque chose ? »

« Oui, mais bon je suis à l’aéroport, là. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Tu veux une annonce quand ? »

« Idéalement maintenant, mais bon, fais au mieux ».

« Sensation de machine à laver »

Une heure trente d'embouteillages plus tard, j'erre dans le centre-ville de Phuket à la recherche d'une chambre. Tout est complet. On est à trois kilomètres de la mer et rien ne transparaît dans l’agitation de fin de journée. La patronne d'un hôtel finit par m'accueillir à son domicile.

Quelques minutes plus tard, je tombe, devant la réception, sur un jeune Australien. Dan a une épaule cassée, plusieurs dizaines de points de suture sur le visage et des ecchymoses un peu partout sur le corps. Il passe son temps entre l'hôpital où il fait laver ses plaies, et la terrasse de l'hôtel. Il sera l'objet de mon premier portrait. Il me raconte la vague, la peur, l'eau qui l'emmène, le secoue en tous sens. Je décris cette « sensation de machine à laver ». Je n'ai rien vu, je n'ai pris conscience de rien. L'enfer est à trois kilomètres.

Des touristes blessés attendent à l'hôpital international de Phuket, le 26 décembre 2004 (AFP / Saeed Khan)

Des touristes blessés attendent à l'hôpital international de Phuket, le 26 décembre 2004 (AFP / Saeed Khan)Jour numéro deux. D'autres envoyés spéciaux de l'agence sont arrivés. Un confrère thaïlandais couvre les villages locaux emportés par la vague. Un anglophone part plus au nord, sur une plage dévastée. Cadavres accrochés aux arbres. Je me concentre sur le centre de coordination des secours. Il est situé dans l'hôtel de ville, une bâtisse blanche posée dans un vaste jardin aux bosquets soigneusement découpés.

L'errance des survivants accablés

C'est là que se sont réunis tours opérateurs, diplomates et autres organismes de secours étrangers. Et c'est là qu'errent piteusement des survivants accablés. Une dame cherche sa mère, un couple a perdu ses enfants. Toute leur détresse se concentre sur de vastes panneaux sur lesquels sont punaisées des photos, écrits des noms, des numéros de téléphone, des appels au secours.

Un homme cherche sa femme qui porte le même nom que la mienne, son fils qui s'appelle comme le mien. Je reste sur la photo quelques minutes de plus.

Un moine bouddhiste regarde les avis de recherche affichés à l'hôpital de Phuket le 5 janvier 2005 (AFP / Pornchai Kittiwongsakul)

Un moine bouddhiste regarde les avis de recherche affichés à l'hôpital de Phuket le 5 janvier 2005 (AFP / Pornchai Kittiwongsakul)Des salariés d'agences de tourisme font le tour de leurs clients disparus, écument les hôtels, comptent les corps à distance. Je passe à l'hôpital, rencontre du personnel. Dans l’établissement, les huit réfrigérateurs sont pleins, ils contiennent tous deux corps au lieu d'un. Une dizaine de cadavres restent dans le couloir, recouverts d'un simple drap, à la merci de la chaleur et de l'humidité.

Couloir de la mort dans l'hôtel de luxe

Je ne suis plus indemne. Je n'ai pourtant toujours pas vu un cadavre, ou si peu. C'est étrange, pour un journaliste qui couvre une catastrophe naturelle. Si je me laissais aller, je finirai presque par en culpabiliser, par me dire que ce sont les collègues qui font le sale boulot. Le mythe a vraiment la vie dure. Me voilà parti pour Khao Lak, une plage à deux ou trois heures de route plus au nord, où le Sofitel Blue Lagoon, établissement du groupe français Accor, a été dévasté. L'hôtel est disposé en U, face à la mer, avec tout au bout la réception d'où a été donnée l'alerte. Trop tard. L'eau s'est engouffrée dans ce couloir de la mort avant de repartir aussitôt. Restent quelques corps, une odeur immonde, à nulle autre pareille, des peluches, des valises, la marque des eaux à 2,5 mètres de hauteur.

Une femme cherche les siens parmi les corps entreposés dans un temple à Takuapa, le 28 décembre 2004 (AFP / Saeed Khan)

Une femme cherche les siens parmi les corps entreposés dans un temple à Takuapa, le 28 décembre 2004 (AFP / Saeed Khan)La mer est turquoise, les oiseaux chantent, l'enfer n'a fait qu'une très courte apparition. J'essaye de m'entretenir avec le personnel de l'hôtel mais bien des confrères sont passés avant moi et les mots ne sortent plus.

Je passe mon chemin sans parler à personne

J’envoie mon reportage avec un téléphone satellite et je rentre sur Phuket en stop. Je demande à une voiture de me déposer à l'aéroport. Des gens de tous âges déambulent, hagards. Des filles en pleurs. Des routards en tongs le regard dans le vide. Des quadragénaires déchirés. Il y a des billets retours qui ne seront pas honorés. Je dois aller leur parler. C’est mon métier, on me paye pour ça. Deux caméramans arrivent, presque en courant. « Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous pouvez nous raconter ? ». Ils me font honte, j'ai mal au ventre, et je finis par passer mon chemin sans avoir parlé à personne. Ai-je bien fait ? Dix ans après, je sais qu’il n’y a pas de bonne réponse. J’ai fait ce que m’ont dit mes tripes : Fous-leur la paix, bordel, tu vois bien qu’ils souffrent.

Une Thaïlandaise pleure après avoir identifié le corps de son mari à la morgue de Pathong, le 27 décembre (AFP / Saeed Khan)

Une Thaïlandaise pleure après avoir identifié le corps de son mari à la morgue de Pathong, le 27 décembre (AFP / Saeed Khan)Tous les matins, je parle avec le chef par intérim à Bangkok. « Ça va ? Oui, Oui, pas de souci. T’es sûr ? Oui, oui ». C’est vrai, mais quand même… j’aime bien qu’il se pose la question. Je retourne au centre de crise. Je constate que «le plus difficile est de faire le tri entre les morts, les disparus, les "manquants", probablement vivants, mais pas encore localisés, et ceux qui sont déjà rentrés chez eux ».

Bras de fer diplomatique au-dessus des corps en putréfaction

Les autorités ont ouvert un site internet sur lequel sont diffusées des photos. Mais cette fois, ce sont celles des cadavres. C’est la seule façon qu’ont les vivants d’aller chercher leurs morts. Les visages sont gonflés, prêts à exploser sous l’effet de la chaleur, méconnaissables. De fait, ceux des vivants qui les scrutent sont cramoisis. Surtout ne pas pleurer, ce n’est pas moi qui souffre. Ecoute, regarde et bosse, me dis-je. A chaque fois que je m’assois devant ma console, je retrouve juste cette chose indicible : j’aime ce métier, même s’il (ou parce qu’il ?) m’emmène parfois un peu au-delà de moi-même.

Un cadavre d'étranger non identifié à la morgue de Pathong, le 29 décembre 2014 (AFP / Romeo Gacad)

Un cadavre d'étranger non identifié à la morgue de Pathong, le 29 décembre 2014 (AFP / Romeo Gacad)Partout, les morgues débordent et les moyens de réfrigération manquent. Les gendarmes français chargés de l'identification sont arrivés sur place mais ne travaillent pas car ils n’en ont pas l’autorisation. Se joue en effet un combat singulier : les Occidentaux veulent garder les corps en l'état le plus longtemps possible pour pouvoir les identifier avec des dents, une particularité du squelette, un ADN éventuellement. Mais les risques de contamination sont énormes et la culture thaï voudrait qu’ils soient incinérés.

Très vite, le bras de fer devient politique avec pour enjeu des cadavres gonflés en putréfaction. On ne parle que d'eux, mais on ne les voit pas. Je repasse devant le mur des photos des vivants. J’ai de plus en plus de mal à les regarder très longtemps. Plus le temps passe, moins ceux qui restent ont de chances d’être retrouvés vivants.

Une victime non-identifiée du tsunami est enterrée dans la province thaïlandaise de Phang Nga, le 9 janvier (AFP / Peter Parks)

Une victime non-identifiée du tsunami est enterrée dans la province thaïlandaise de Phang Nga, le 9 janvier (AFP / Peter Parks)« Trouvé ! » est-il écrit en gros à côté d’une photo. Sensation jouissive que les bonnes nouvelles existent. Il y en a quelques-unes. On entend parler d’un bateau avec son équipage de sept personnes qui faisait de la plongée au large des côtes de la mer d’Andaman et qui a découvert l’horreur en rentrant au port. Ça fait du bien de raconter une histoire de sourires.

La première vague emporte le fils, la seconde emporte la femme

Mais on retombe aussi vite sur le réel. Sur cet homme qui tient sa femme et son fils par la main. La première vague emporte le fils, la seconde emporte la femme. Lui reste là, pétri d'impuissance et de culpabilité de n'avoir pas su les retenir.

Et toujours ces questions qui taraudent tout le monde : Quel nom, donc quelle vie, quel parcours se cachaient derrière ces corps ? Où ma femme, mon fils, ma sœur, ma nièce, mon père sont-ils en train de pourrir ? « C’est un nouveau traumatisme à supporter pour les rescapés, privés du cercueil, d'un enterrement et donc de la matérialité de la mort. Les gens ne veulent pas partir. Tant qu'ils n'ont pas vu le corps, ils n'y croient pas », témoigne un secouriste.

Un volontaire canadien (à gauche) aide à la recherche des disparus à Pathong, le 28 décembre (AFP / Romeo Gacad)

Un volontaire canadien (à gauche) aide à la recherche des disparus à Pathong, le 28 décembre (AFP / Romeo Gacad)Dans un hall d'hôtel cinq étoiles, le 31 décembre. Le pianiste d'ambiance est au boulot comme tous les soirs. Nous venons avec un confrère du Figaro boire un verre pour essayer de faire le vide pendant deux heures. Je passe ma journée à parler de corps mais ce sont les vivants qui me hantent.

En face de l'entrée, sur un canapé, un homme a posé sa main sur l'épaule de sa femme, dévastée. Il ne dit plus rien, il a déjà tout dit et cela n'a pas suffi. Combien d'enfants ont-ils perdu ? Un ? Deux ? Je les regarde de loin, mon estomac se noue, je passe mon chemin. Ils me dérangent presque, me renvoient à mon malaise. Une bière, puis deux. Ce sera tout.

Une odeur dont on ne se débarrasse plus

Les gendarmes nous racontent leur quotidien parisien, leur travail de légistes, les interventions sur les grandes catastrophes. Eux ne côtoient pas la souffrance des vivants mais passent leurs vies à ouvrir des sacs plastiques. Tirer sur la fermeture-éclair, après s’être mis du coton parfumé dans le nez pour ne pas laisser pénétrer l'odeur de cadavres, car c'en est une dont on ne se débarrasse plus. J’aurais aimé le savoir avant de partir à Khao Lak.

Plus de 600 cadavres attendent d'être identifiés dans un temple à Khao Lak, le 29 décembre (AFP / Saeed Khan)

Plus de 600 cadavres attendent d'être identifiés dans un temple à Khao Lak, le 29 décembre (AFP / Saeed Khan)En l'occurrence, les gendarmes ne travaillent toujours pas : la querelle politique n'est pas réglée. Alors ils ironisent. « Et pendant ce temps-là, ils gonflent ». Nous ricanons de concert, il faut bien faire diversion.

Neuf jours ont passé. D'autres renforts sont arrivés. Un confrère arrive pour me remplacer, j’ai demandé à ce que cela ne dure plus trop longtemps. Ce n’est pas idéal pour l’agence, envoyer un autre spécial coûte cher, mais la maison est habituée et ne rechigne pas.

J’apprends qu’un photographe en Asie a coupé le portable pendant 48 heures. Ah bon ? Alors il y en a d’autres qui ont trouvé ça dur ?

J’atterris à Hanoï et rentre chez moi. Mon fils de 18 mois m’accueille devant la porte et vient vers moi en courant. Je le prends dans mes bras et je le palpe de partout en me disant que la vague ne l’a pas emporté, lui. Je pleure, longtemps. Sa mère m’interdit la télé. Je ne dois plus voir ces images. Je ne dois plus voir ces corps. Je dois revenir au monde des vivants. Mon « terrain » m’a mangé, maintenant je dois reprendre ma liberté.

Didier Lauras, envoyé spécial en Thaïlande après le tsunami du 26 décembre 2004, est actuellement rédacteur en chef de l’AFP pour la France.

Des marins thaïlandais pendant une cérémonie à la mémoire des victimes du tsunami à bord du porte-avions Chakrinaruebet en mer d'Andaman, le 28 janvier 2005 (AFP / Pornchai Kittiwongsakul)

Des marins thaïlandais pendant une cérémonie à la mémoire des victimes du tsunami à bord du porte-avions Chakrinaruebet en mer d'Andaman, le 28 janvier 2005 (AFP / Pornchai Kittiwongsakul)